災害時における給水対策と家庭の備蓄

一般質問 31分30秒からです

次に災害時における給水の問題です。

書画カメラお願いします。

能登半島の地震で問題になったのはやはり給水の問題です。

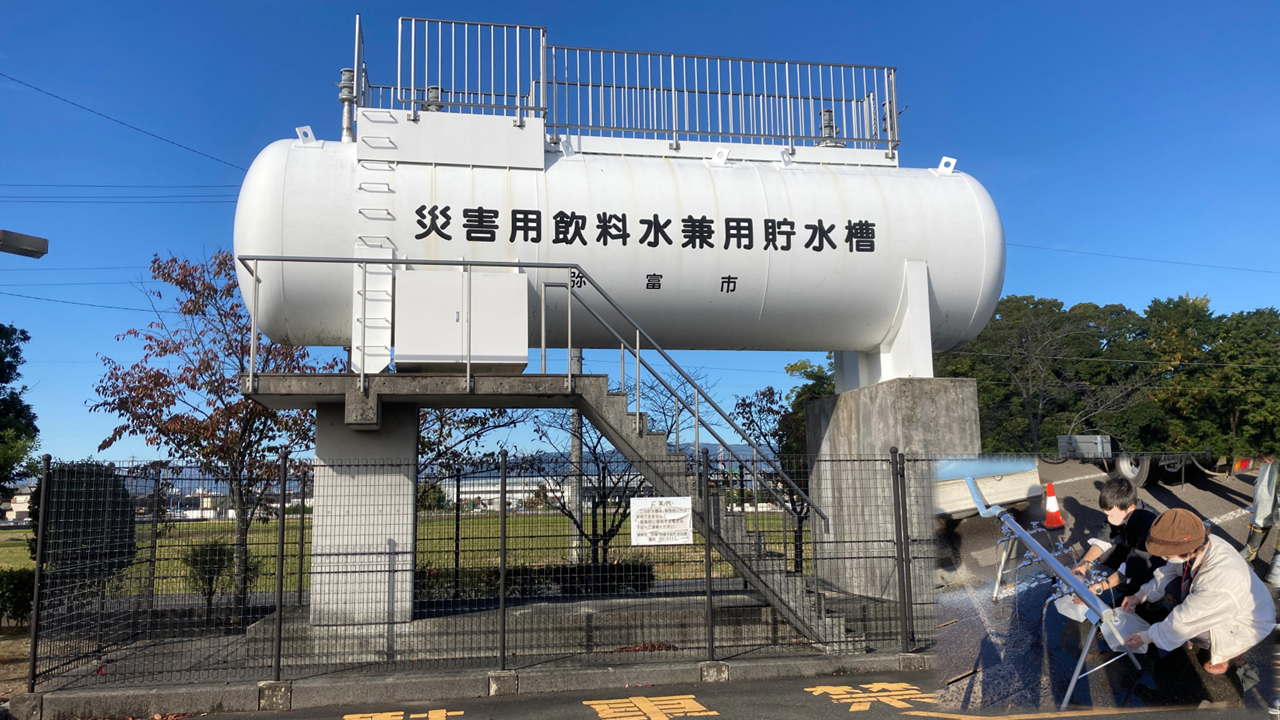

幸いなことに弥富市の場合「災害用飲料水兼用貯水槽」の40トンの飲料水があります。

これは「南部水道の本管の水が水害で水がつからない高さの、

40トンのタンクに上から入ってまた出ていくということによって

常に最も新しいちゃんと塩素が残留している飲用できる水が

40トン蓄積されている」というかなり優れたシステムです。

これをまず使うという前提の上で、さらに昨日の答弁にもあったんですが、

南部水道企業団の給水計画では、

さらに給水車で水を運搬して給水ポイントを作ることになっていますが、

南部水道企業団には、給水車は2台しかありません。

愛西市と飛島も(海部南部水道企業団に)入っています。

優先されるのは、例えば海南病院など災害医療の場所に対する給水、

もちろん海南病院さんは独自に井戸を掘ったりもされていますけども、

それ以外の透析をするクリニックとか、とにかく他にも優先されるものがあると思います。

この「2台の給水車の運搬で供給できるか」ということを幸いなことに、

一昨年、名古屋大学の学生が「シミュレーション」してくれたんですが、

やはり「多くの場所への給水は困難」だということが「数字の上で明らかに」なりました。

運搬では難しいということで、次の書画カメラの写真をお願いします。

これは仮設給水といって、道路上のマンホールを開けて、知県の水道管から給水する方法です。

愛知県企業庁が海部南部水道に送る水道本管は、全て耐震化が終わっているそうですので、

一応地震が起きても、給水できるということらしいです。

ただし、問題は、これやるためには、道路上のマンホールを開けて、

左側にあるように道路上に配管をして、道路上に交通整理員がいるんですよ、

右下がその蛇口ってことになるんですが、

この交通整理と接続が、飲み水ということになると、水道事業者でないとできない。

交通整理が誰がやるのか。ということで、

一応想定はしてありますが他所からの応援があればできると思います。

先ほどのタンク給水にしても、仮設給水にしても、

他都市からの応援があればできると思うんですが、

南海トラフのように応援が期待できないときには、

かなり厳しいというか無理じゃないかなと思います。

ちなみによその都市で、これを地元の水道業者がやれるようにマニュアル化をして、

器具もその水道業者が、預けてあるっていうか、

使える状態にするところもあるそうです。

ということで、結論から言うと、局所的な災害で全国から応援があれば、何ヶ所かの給水ができますが、

南海トラフ級の大規模災害のときにまずこの6ヶ所ある40トンの水を使う。

その後も、この6ヶ所(災害用飲料水兼用貯水槽)に何らかの形で給水を優先させておいた方が、

あまり分散させない方が良いのではないかと思いますが。

市の考えをお答えください。

(太田防災課長)

大規模災害に備え、本市の応急給水所は、飲料水兼用耐震性貯水槽を、総合福祉センター、白鳥コミュニティセンター、輪中公園、大藤小学校、南部コミュニティセンター、十四山支所の6ヶ所に配備し、

1ヶ所40トンの飲料水を確保しており、

コミュニティ防災訓練を始め、防災出前講座等で、貯水槽内の上水道の循環の仕組みや、給水時の操作方法などの説明をしております。

今後も防災出前講座や防災ワークショップ等で周知してまいります。

(佐藤議員)

もう一度、その6ヶ所に絞った方がいいという部分について説明します。

なぜ私が思ったかは、静岡市で給水問題があったのをご記憶ないでしょうか。

静岡市で水害があって給水所が大混乱した報告書を読みました。

仮にたくさんの場所で応急給水場が実現しちゃうと、

今度は「何時から何時に給水してくれるのか」を、

ホームページ、ラジオ、チラシで行うんですけど、

これすごく手間かかるんですよね、

そのために市の職員の手間をくっちゃうんです。

しかも、運搬するわけですから、

必ずしも計画通りいかないわけですよ。

そうすると「苦情が来る」、

この災害の時の貴重な職員の時間を奪って、

情報のためだけに極めて貴重な人を食うことになる。

まず基本はこの「6ヶ所の給水場」ここへ行ってください。

ということを、お知らせするんですが、

多分、お知らせするだけじゃわからないですよね。

やっぱり自治会防災会の方に、

そういう状況を伝える必要があると思います。

なぜその6ヶ所がいいかっていうと、

大体各学区の中心的な避難所。つまり一次開設避難所であり、物資の配給地点にあるんですね。

そういうとこなので駐車場もあります。

そこを周知するだけじゃなくて、

自治会の役員とか防災会の役員にそういうことを示してもらう。

ただ、それでも6ヶ所のところにみんなが車で集中したら大渋滞ということになります。

それと(6か所で給水)できるかってことがあります。

各地区で組ごとでまとまって行くとかを考えていく必要があるので、

五之三地区防災会では令和6年度の課題として、

そういったことについても取り組んでいく予定です。

防災会で、給水ポイントに対してしっかりと考えることについて、

市の考えをお答えください。

(太田防災課長)

応急給水の現状については、本市の応急給水所である6ヶ所の飲料水兼用耐震性貯水槽を初め、

海部水道企業団の給水活動方法等を、

今後も自主防災会全体会や防災ワークショップなどといった、

各地区の自主防災会が集まる場において周知してまいります。

(佐藤議員)

特に飲水ということですので、訓練を見ていても、

ちゃんと海部南部水道さんは、出た水でパックテストをやって、

残留塩素があるかないかもきちんとチェックされているんですね。

でなければ飲料水として渡せない。

これが正しい公共のあり方だと思います。

なので、40トンタンクの水を平等に分け合って1人1日の3リットルの命を繋ぐ飲料水としては

一応ギリギリあると思う理論上の数字なんですが、

やはり一番現実的なのは、取りに行く手間を含めて、

各家庭で普通のペットボトルでいいので、

当座の飲み水を備蓄するのが大前提になると思います

これについては、繰り返し地区防災会で行っているんですけども、

各自治会でより一層強調して、

各自治会で、「各家庭での水の備蓄の重要性」

これをなるべく具体的に説明してもらうということについて、

市も働き掛けるべきじゃないかと思うんですが、市の考えをお答えください。

(太田防災課長)

各家庭の備蓄品等については、今後市広報ホームページ、ハザードマップ、

また、防災出前講座や自主防災会全体会や防災ワークショップなどといった各地区の自主防災会が集まる場合において、啓発し、

地域防災力の向上に繋げてまいります。