弥富市小中学校の統廃合について

弥富市の小中学校の統廃合について、一般の市民の皆さんにはわかりにくいと思いますので「情報まとめページ」を作りました

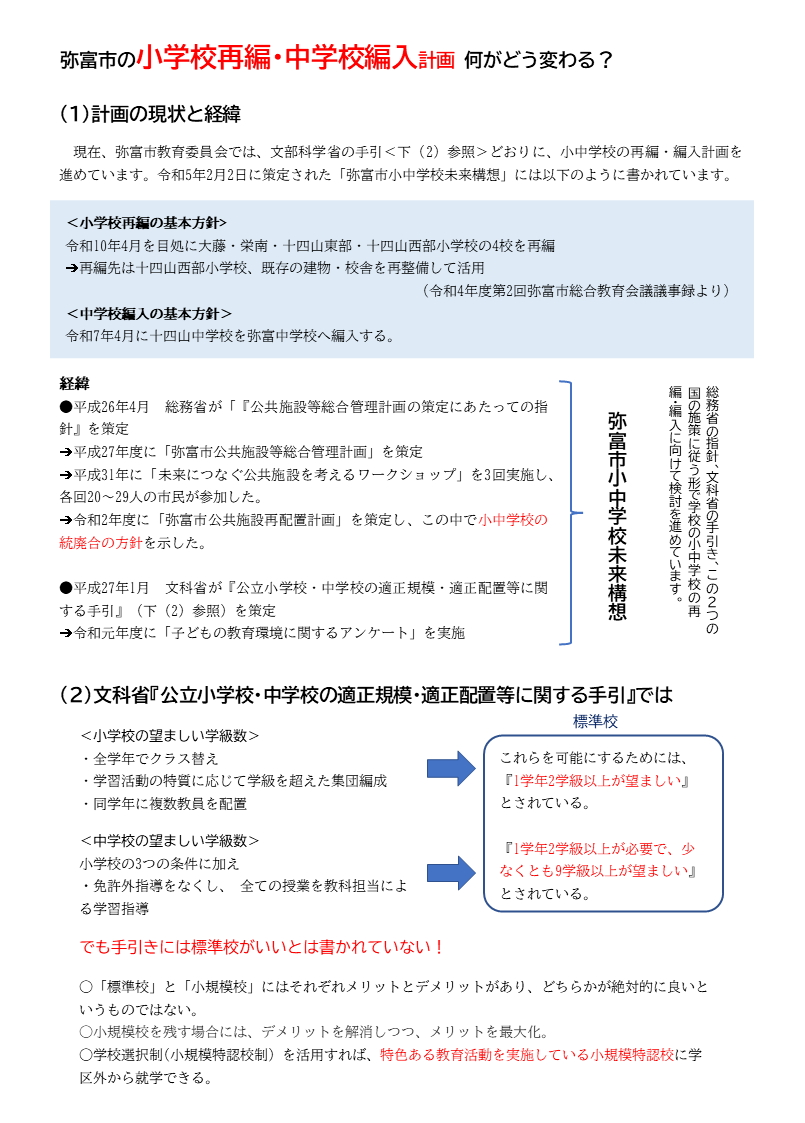

小学校再編計画

ページID Y1005333 更新日 令和6年5月24日 印刷

小学校再編整備方針

弥富市小学校再編整備方針(案)地域説明会 意見・質問のまとめ

小学校再編委員会だより

第1回小学校再編委員会

- 次第 (PDF 64.5KB)

- 再編委員会名簿 (PDF 87.6KB)

- 設置要綱 (PDF 111.4KB)

- 第2期地域説明会概要案 (PDF 354.1KB)

- 小学校再編検討部会要領 (PDF 117.3KB)

- 小学校再編にかかる検討組織体系図 (PDF 314.5KB)

- 設計にかかる意見集約について (PDF 145.3KB)

弥富市小学校再編整備方針出張説明会開催中

弥富市小学校再編整備方針について出張説明会を行います。

〇5名以上の方が集まるところへおじゃまします。

〇会場は申請者で確保してください。

〇所要時間は60~90分程度です。

〇説明会の内容は、その時点で決まっていることはお伝えしますが、まだ検討中のことがらも多くありますので、すべてのご質問にお答えできない場合がありますことをご了承ください。

・開催を希望される方は学校教育課へお問い合わせください。

中学校再編計画

ここからは私の意見です

弥富市では学校の統廃合を進めています。学びそのものを大転換する時期ではないですか。

未来のために学びの環境をととのえることについて一緒に考えてみませんか!

なぜ、人は学ぶのが楽しいのか?

身体能力が劣る人類は、助け合って生きてきました。

未熟な子どもを共同で保育し、組織的な教育で「生きる力と智慧」を受け継いできた歴史があります。

智慧と環境を相続し、未来を創造できるのが人類です。

全世代が楽しく学ぶまちに

学校の再編を弥富再生のきっかけに

心と体をひらけば元気になれる

曇りの無い目で見る、小さな声にも耳を傾ける、思ったことは気軽につぶやく、意見のちがいは当たり前。

人はつながることで豊かな人生がおくれます。

自ら学び成長する元気社会へ!

豊かな原体験が元気のもと

一緒に作る、食べる、踊る、歌う、聞く、話す。

原体験(火、石、土、水、木、草、動物、ゼロ体験)が

子どもの「生きる力」を育みます。

大人も子どもも成長するまちへ!

対話と共感で多様性を認める社会へ

多数決の問題点わかりますか? 最後まで話し合い、

妥協せず互いの相違点を認め合った合意をすべきです。

真の協力は「対等な話し合い」からしか生まれません。

肝は自主性と自立性!

子どもを中心にした輝くまちへ!

これからの時代を生きる子どもを育てる教育

「自分で考えて行動できる大人」責任ある社会の一員を育てることは地方自治の原点です。学校の統廃合は教育の全てを本質から問い直す機会にするべきでは?

学校と教育は自治の原点!

子どもたちの自主性、社会性、創造性は?

例えば名古屋市では、学年の異なる友達と、自由に遊び、学び、体験学習や地域の人々と交流する放課後教室(トワイライトスクール)を開設し、自主性、社会性、創造性を育んでいます。

学校と地域で見守る放課後教室!

歴史、文化を伝承する場は?

「統合対象4校の地域との繋がりは」との問いに、「これまで通り、地域ボランティア、地域コミュニティとの繋がりを大切に」との答弁。実現のためにもっと工夫をする必要があります。

大人と子どもが活躍する場の確保を!

個人の尊厳を尊重する日本国憲法において「教育を受ける権利」は人権を守るために重要なことです。

教育基本法は、教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すことを教育の目的と定めています。

今回の全国的に行われている学校の統廃合について、あくまで教育を受ける権利のある子どもたちにとって、

その権利が侵害されることのないように、最も適切な形で教育が受けられるようにする事が重要です。

小さな主権者の権利を擁護する意味でも、学校教育環境について、やはり市民全員がもっと関心を持つべきであり、

私の立場としては、公平公正な立場、長期的な視野に立って、市民の皆さんの関心と議論が高まることを願ってやみません。

そういう意味で問題提起を繰り返して行きたいと考えています。

私が今回の問題についてどう考えているかは以下のブログで見てください

小中学校の統廃合問題について、私たち市民が現実を直視し考え行動を起こすべきこと

学校統廃合の基本的な考え方の「流れ」について調べてみると

統廃合対象校に限定せずに教育について考え直してみる

子どもを中心としたまちづくりに向けて、学校と地域コミュニティの再構築と連携強化について

そこで

「第2回 まちづくり寄席(対話型講演会) こどもと まちについて」開催しました

最新情報から

弥富市公式HPの小学校再編計画に資料がアップされました

小学校再編計画

以下の内容です

令和4年度第2回弥富市総合教育会議 令和5年3月2日(木)午前10時30分~

大藤・栄南・十四山東部・十四山西部小学校を統合した学校は写真の十四山西部小学校に設置される計画です

弥富市のHPから

弥富市小中学校未来構想について

少子化傾向が進む中、弥富市においても小中学校の児童生徒数が減少し続けている状況です。将来を担う子どもたちにとって、多様な考えに触れ、切磋琢磨する中で学ぶことができるよりよい教育環境が必要であると考え、一定数の児童生徒数の確保を図るなど、小中学校の適正規模について検討を進めてまいりました。このたび令和5年2月2日の定例教育委員会で市が目指す教育方針を具体化し、小中学校の編入再編の方向性を示した「弥富市小中学校未来構想」が策定されました。

弥富市小中学校未来構想PDFはこちらから

市のホームぺージをみても、必要な情報があちこちに散らかっているので、時系列でまとめてみました。

経過としては、弥平成25年に富市市立小中学校適正規模検討委員会が設置され、平成28年に答申が出されました。

弥富市立小中学校適正規模検討委員会のページに議事録と答申が載っています。

その後令和元年に「子どもの教育環境に関するアンケート(リンク)」を実施しました、リンクから結果が見られます

その後、コロナ禍でなかなか対面の懇談が困難だったのですが

弥富市教育委員会では、小規模校学区のPTA 役員、保育所保護者会代表、地域の区長及び有識者等と意見交換をし、学校再編の必要性について検討を進めてきたとのことです。

これらを踏まえて、弥富市がめざす教育方針を具体化するために、「弥富市小中学校未来構想」を策定したとのことです。

弥富市小中学校未来構想(案)についてはこのリンクから

少子化傾向が進む中、弥富市においても小中学校の児童生徒数が減少し続けている状況です。将来を担う子どもたちにとって、多様な考えに触れ、切磋琢磨する中で学ぶことができるよりよい教育環境が必要であると考え、一定数の児童生徒数の確保を図るなど、小中学校の適正規模について検討を進めてまいりました。本年度において、市が目指す教育方針を具体化し、今後の小中学校の編入再編に向けた方向性を示すため、「弥富市小中学校未来構想」の策定を進めています。

弥富市小中学校未来構想(案) (PDF 770.4KB)はこのリンクから

その後、令和4年 10 月 にパブリックコメントが実施されました

弥富市小中学校未来構想(案)のパブリックコメントの実施結果についてはこのリンクから

その後、広報やとみに

「弥富市小中学校未来構想 ( 案 )」 についての地域住民説明会開催の案内が掲載されました

広報やとみはこのリンクから

本年度において、市が目指す教育方針を具体化し、今後 の小中学校の編入再編に向けた 方向性を示すため、「弥富市小中 学校未来構想」の策定を進めて います。 つきましては、地域住民説明会を実施します。

●と き 1月 21日(土) 午後2時~3時・午後5時~ 6時(2回実施)

●ところ 市役所 3階大会議室

●内 容 「弥富市小中学校未来構想(案)」について ・弥富市の現状と今後の児童生 徒数の推移 ・小中学校の適正規模について ・これまでの意見交換について ・基本方針ならびに課題について

私は一市民として、午後2時の回に参加したのですが、参加者は5名でした。

募集の説明内容は現時点でホームページに公表されていません

説明会の資料を文字起こししました

弥富市小中学校未来構想 (案)

弥富市教育委員会

目次

1 背景

■2 弥富市がめざす教育方針

■3 小中学校の適正規模

■4 保護者や地域の声

■5 基本方針

■6 再編に向けての今後の取り組み

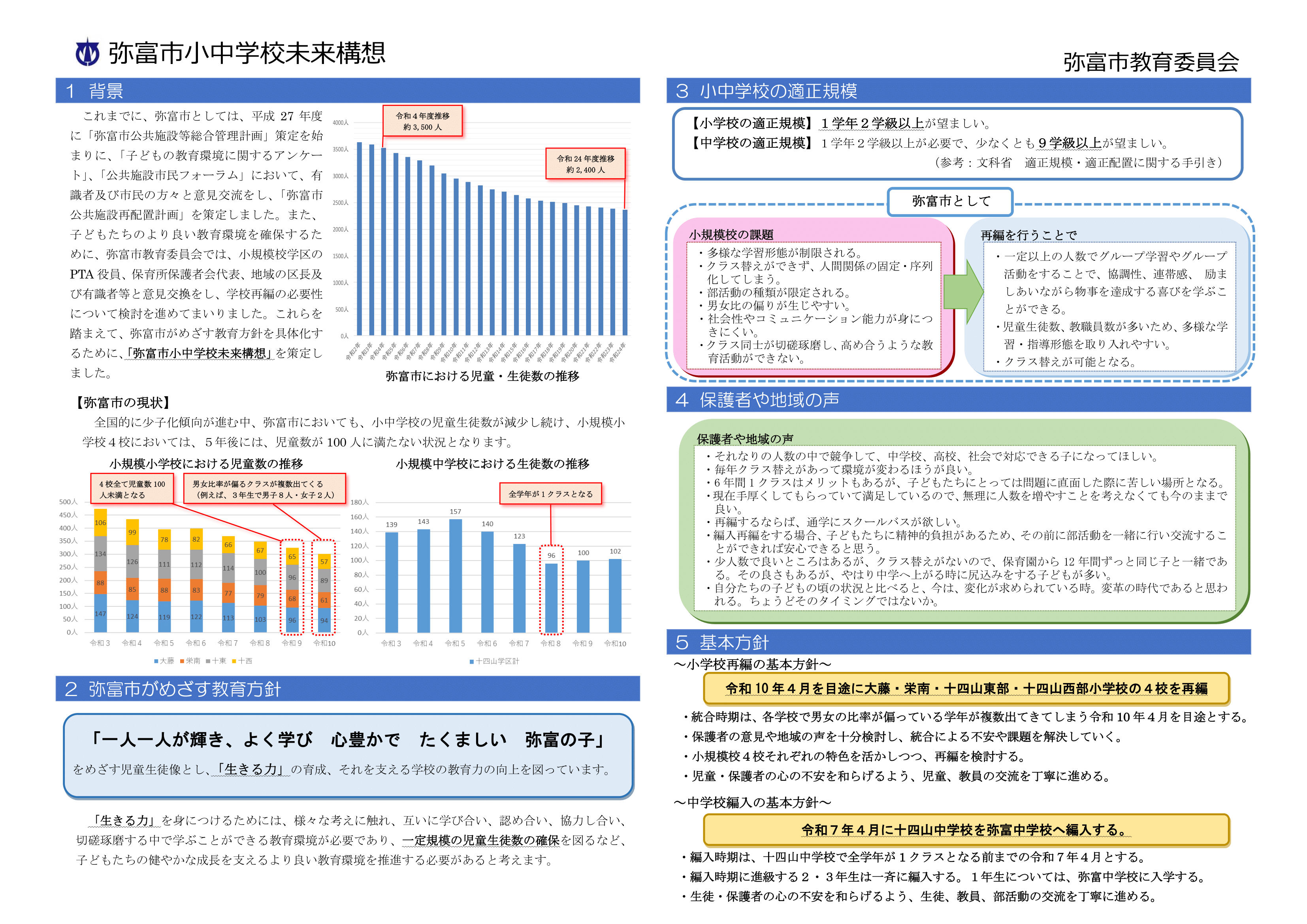

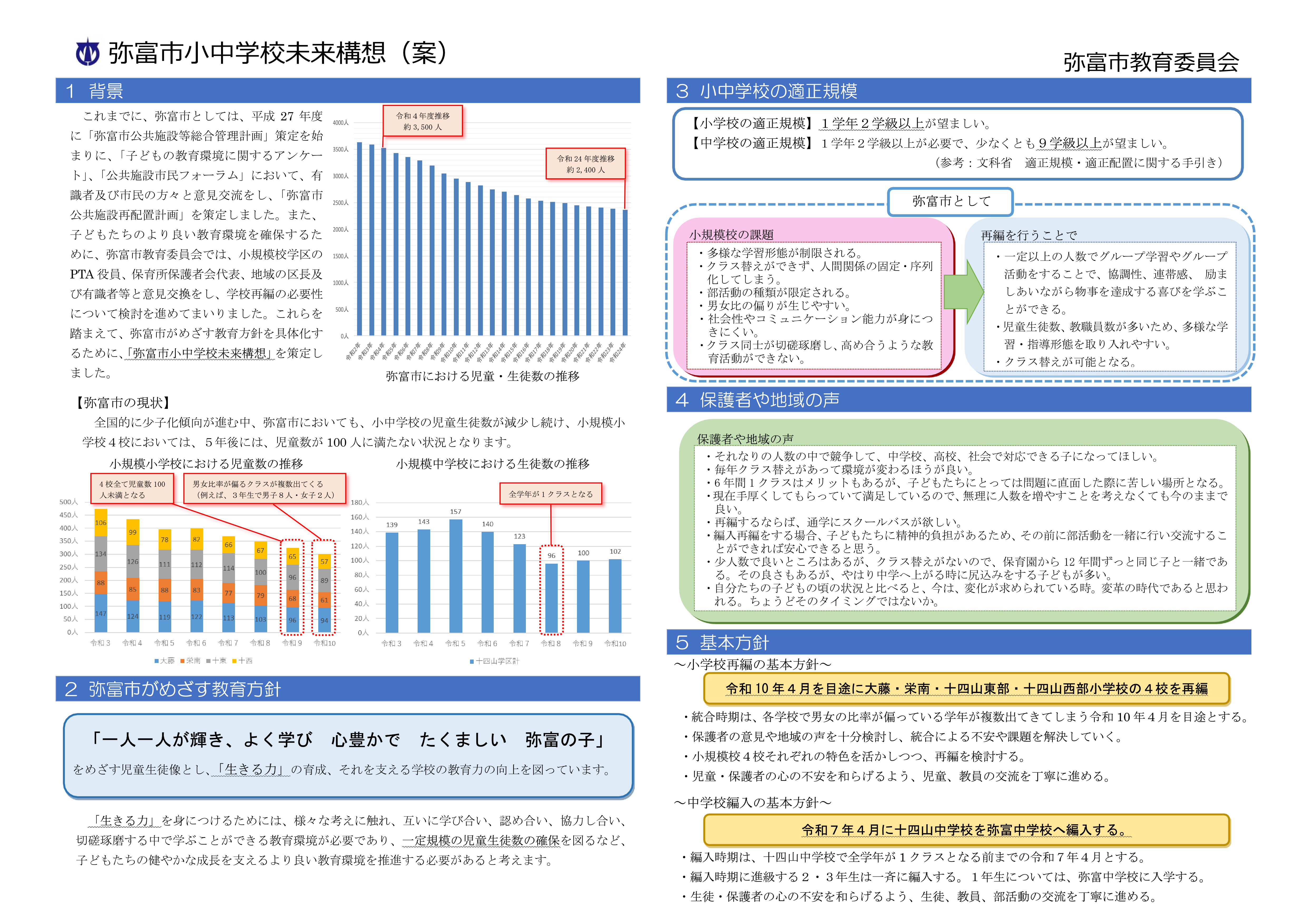

1背景

全国的に少子化傾向が進んでいる 弥富市では・・・

〔弥富市における児童・生徒数の推移〕

弥富市でも小中学校の児童生徒数が減少し続けていくことが予測されます。

説明資料-03.png)

(令和2年から令和24年までの児童生徒数の棒グラフ)

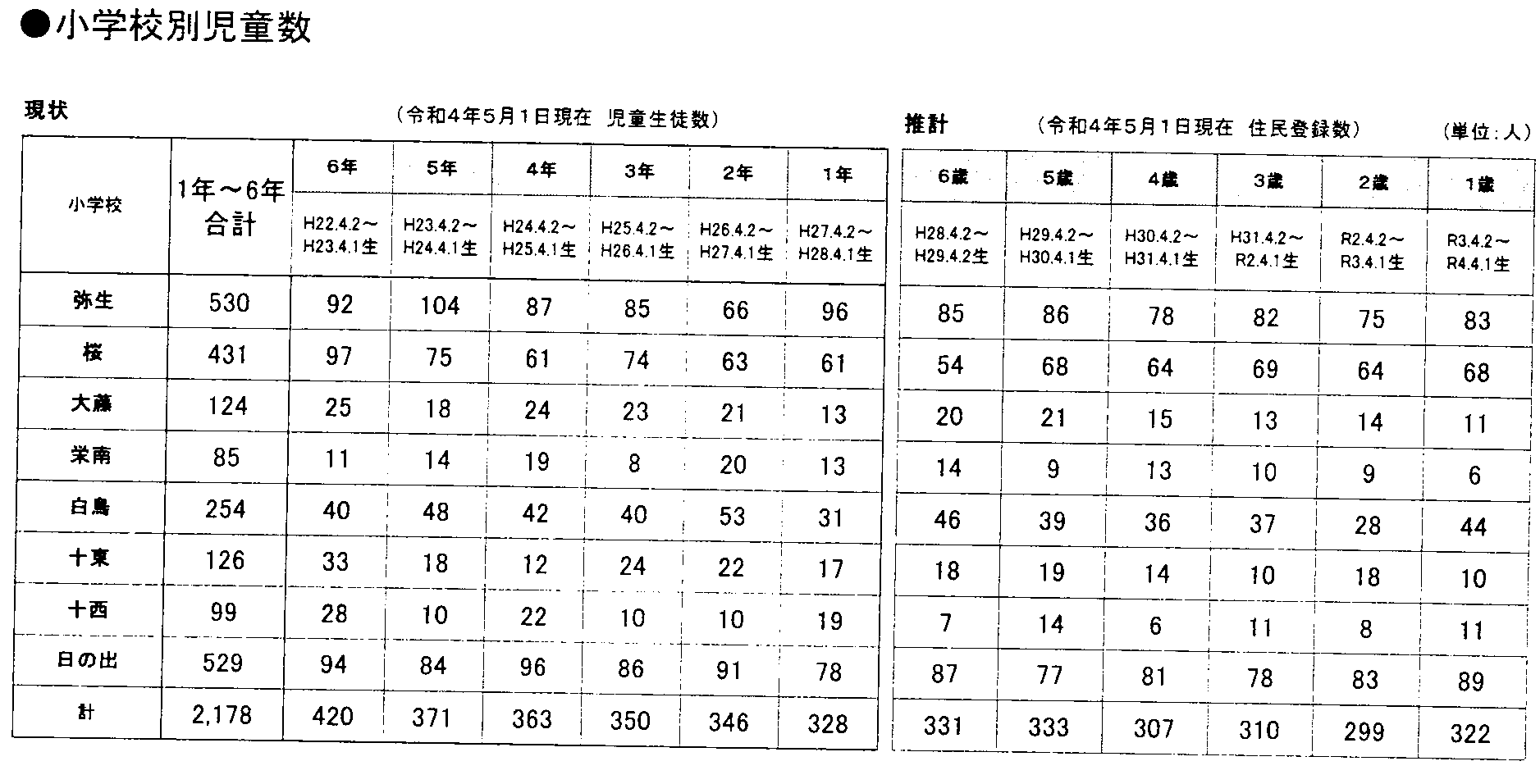

小学校別児童数

小学校8校の児童数推移

説明資料-04.png)

中学校3校の生徒数推移

特に子どもたちの教育環境に影響が出てくるのは···

小規模小中学校

【小規模小学校における児童数の推移】

弥富市の小規模小学校4校において、現在各学年1クラスとなっており、さらに児童数が減

少し続け、5年後には各学校100人に満たない状況となります。

説明資料-05.png)

(令和3年から令和10年の小規模小学校における児童数の推移の棒グラフ)

4校全て児童数100人未満となる

男女比率が偏るクラスが複数出てくる (例えば、3年生で男子8人・女子2人)

さらに、男女比率が偏るクラスが複数出てきます。

(小規模小学校男女別の令和10年の表)

説明資料-06.png)

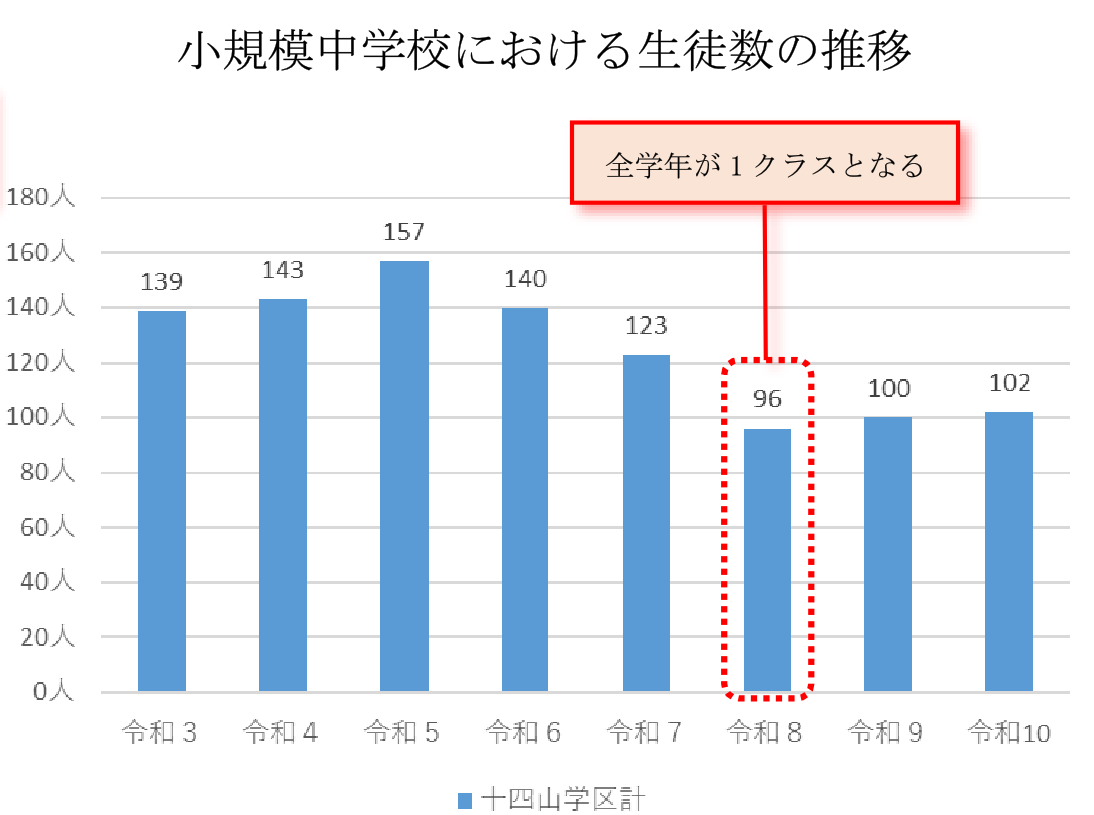

【小規模中学校における生徒数の推移】

弥富市の小規模中学校において、現在各学年2クラスとなっており、令和8年度には全学年が1クラスとなります。

(令和3年から10年の小規模中学校における生徒数の推移の棒グラフ)

これまでの動きとしては・・・

平成27年度 「弥富市公共施設等総合管理計画」策定

平成30年度 「未来につなぐ公共施設を考えるワークショップ」 実施

令和元年度 「子どもの教育環境に関するアンケート」 実施

「公共施設市民フォーラム」実施

「弥富市公共施設再配置計画」策定

それ以降、 弥富市教育委員会では、子どもたちのよりよい教育環境を確保するために小規模校学区のPTA役員、保育所保護者代表、有識者等の皆様と意見交換をし、学校編入再編の必要性について検討を進めてきました。

これらを踏まえて・・・令和4年9月 「弥富市小中学校未来構想(案)」を策定しました。

2 弥富市がめざす教育方針

「一人一人が輝き、 よく学び 心豊かで たくましい 弥富の子」

そのために「生きる力」の育成、それを支える 学校の教育力の向上を図っています。

〔「生きる力」を身につけるために〕

様々な考えに触れ、互いに学び合い、認め合い、協力し合い、切磋琢磨する中で学ぶことができる教育環境が必要であり、一定規模の児童生徒数の確保を図るなど、子どもたちの健やかな成長を支えるより良い教育環境を推進する必要があると考えます。

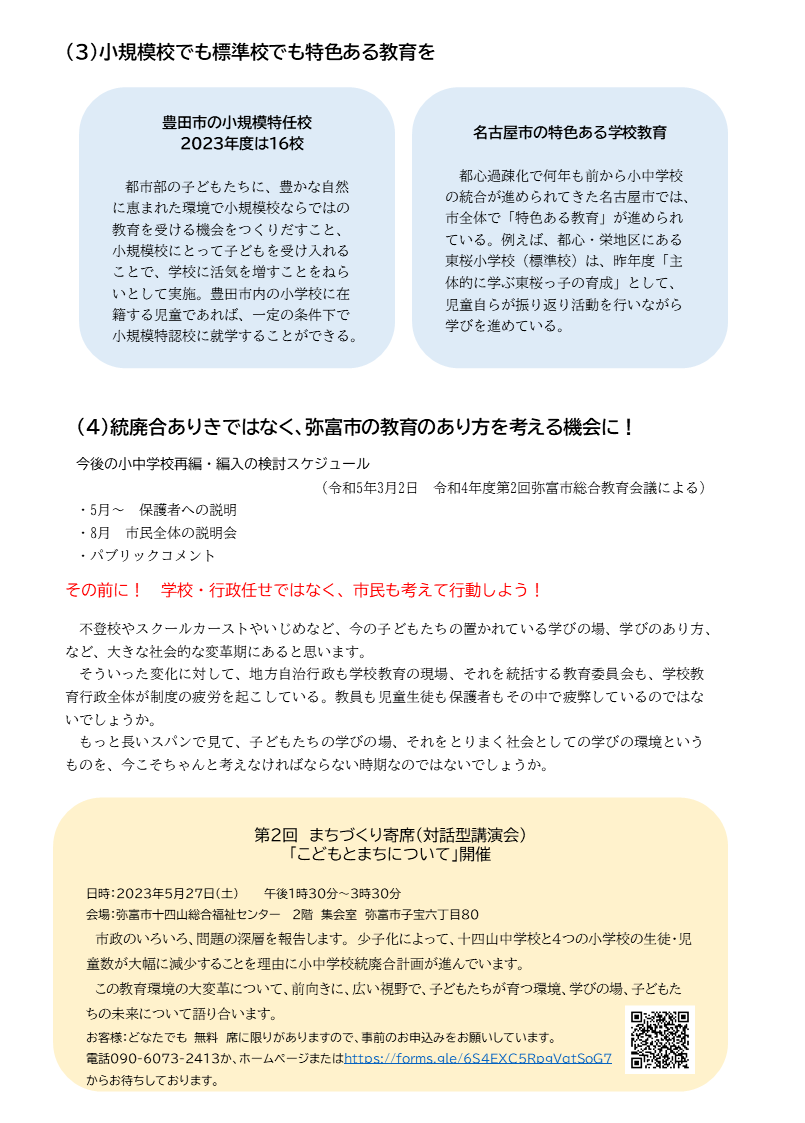

3 小中学校の適正規模

〔小学校の望ましい学級数〕

【参考:「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」 文部科学省 平成27年】

- 全学年でクラス替え

- 学習活動の特質に応じて学級を超えた集団編成

- 同学年に複数教員を配置

これらを可能にするためには、

『1学年2学級以上が望ましい』とされています。

〔中学校の望ましい学級数〕

【参考:「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」文部科学省 平成27年】

- 全学年でクラス替え

- 学習活動の特質に応じて学級を超えた集団編成

- 同学年に複数教員を配置

- 免許外指導をなくし、 全ての授業を教科担当による学習指導

これらを可能にするためには、

『1学年2学級以上が必要で、少なくとも9学級以上が望ましい』とされています。

〔弥富市の小規模校の課題〕

・多様な学習形態が制限される。

・クラス替えができず、 人間関係の固定・序列化してしまう。

・部活動の種類が限定される。

・男女比の偏りが生じやすい。

・社会性やコミュニケーション能力が身につきにくい。

・クラス同士が切磋琢磨し、高め合うような教育活動ができない。

〔再編を行うことで〕

・一定以上の人数でグループ学習やグループ活動をすることで、協調性、連帯感、 励ましあいながら物事を達成する喜びを学ぶことができる。

・児童生徒数、 教職員数が多いため、多様な学習・ 指導形態を取り入れやすい。

・クラス替えが可能となる。

「生きる力」を育む教育活動ができる

4 保護者や地域の声

弥富市教育委員会として、関係する全ての小中学校のPTA役員、保育所保護者会代表、 及び有識者等の皆様にお時間をいただき、意見交換を実施させていただきました。

〔PTA・保護者会代表のご意見〕

- 現在少人数で先生の目も行き届く良さはあるが、 今後の人数減少をみると問題なので、合併など検討が必要

- 2.競争心が養うために、たくさんの人とふれあって揉まれてほしい少人数で良いところはあるが、クラス替えがないので、保育園から12年間ずっと同じ子と一緒である。その良さもあるが、やはり中学へ上がる時に尻込みをする子どもが多い。子どもも不安を感じている印象を受けるので、統合には賛成現在も人数が少ないため、登下校が心配。特に下校はさらに人数が少なくなるため心配。スクールバスで安全に登下校できるといい。

- 現在手厚くしてもらっていて満足しているので、無理に人数を増やすことなく、今のままで良い

- 現在友達を作るために遠いところに習い事に行かせている。統合して大人数の小学校で慣れて中学校に行けるようになるといい

- それなりの人数の中で競争して、中学校、高校、社会で対応できる子になってほしい

- 子どもの成長には多くの友達と交流することは良いと思うので、統廃合には賛成。 毎年クラス替えがあって環境が変わるほうが良い

- 地元の学校に愛着がある人もいると思うが、子どもの人数の推移を見たら、統廃合を進めないといけない

- 6年間1クラスはメリットもあるが、ナイーブな子にとっては問題に直面した際に苦しい場所になる

- クラス替えがあると変化があってよい

- 少人数のため友達同士で遊ぶのではなく、先生と遊んでいる

- 人数が少ないことで、教員の目が児童に行き届く。いじめや不登校の未然防止につながるし、勉強の面についても少人数はメリット

- 人数が多いほうが経験値が増えるため望ましいと思っているが、統合した場合の通学方法が心配

- 合併するならば通学にスクールバスが欲しい

- 通学区域について自由選択性はやめてほしい

- 同じ地域(字)で分離するような学区はやめてほしい

- 統合校に通う子は、全部同じ中学に行かせてほしい

- クラス分けはどうなるのか。(十四山中学校の生徒について配 慮することは可能)

- 20.2024年 2025年に分離統合を実施するなら、3年生の精神的負担があるため、分離統合する前に、部活動を一緒に行い交流できれば安心できると思う。

〔その他〕

- 弥富中学校と弥富北中学校の生徒数のバランスを考えて、統廃合を進めるのか。

- 弥富中学校に統合で賛成。

- 弥富中学校、弥富北中学校に分散させるのではなく、十四山中学校全員を弥富中学校へ統合が良い。

- 部活動の運営方法については難しい点があると思うが、効率的に部全体の上達と個々の上達を図ってほしい。

- 100人を下回った時点で廃校で良いと考えているので、弥富市に中学校は、1校で良いと思う。

- 自身の子どもの頃の状況と比べると、今は変化が求められている時。変革の時代であると思われる。ちょうどそのタイミングではないか。

- プールは、弥富中学校にはないのか。

〔有識者の意見〕

吉田 正氏(元愛知教育大学名誉教授)

・自治会の方々には、 子どもの数の激減が決定的な問題であり、教育環境 を良くすることを大前提に了解を得ることが大事である。

・子どもの数が激減している原因は、住宅が建たないことにある。日の出のように市街化になり増加するところと、十四山地区のように、減っていくところがある。その差をどう解決していくかが問題。

・統廃合は新1年生(小学校6年生)から、弥富中学校・弥富北中学校に学年ごと順番に入れるのではなく、十四山中学校を含め一気に移動させた方が良い。(瀬戸市は一気に移動をおこなった。)

大坪 慶之氏 (三重大学教育学部教授)

・児童生徒数が減ることにより部活動や行事の運営が困難である。また、部活動については個人種目が増える傾向があり、サッカー、野球、バレー、バスケ等、子どもたちが希望しても活動ができないことがある。

・統合にあたり、安全に通学ができるかが重要である。十四山地区から弥富中学校に通学するには川があるが安全に橋で渡れるのであれば、自転車通学でもあることから通学は可能である。遠すぎる通学距離ではないと考える。

・地域の意見が気になる。小中学校がなくなることは、地域にとっては保護者とは違った見方がある。地域と対話し事業を進めることが大切。

・大切なことは、安全に通えること。 保護者の理解を得ること。

教育委員会での検討

これらを踏まえて、教育委員会では以下のことを検討しました。

【小学校再編の検討】

大藤・栄南・十四山東部・十四山西部小学校について、現状でも各学年1クラスの小規模校であり、将来の推移では、さらに地区の人ロ、児童数も減少傾向です。そのため、「弥富市がめざす教育方針」及び「適正規模」の観点から小規模校4校を再編する必要があります。また、校区が広くなることから通学距離が長くなるため、通学の安全確保を最優先し、通学バスを導入する必要があります。

【小規模校2校で再編する場合】

大藤小学校と栄南小学校の2校を再編した場合、現状の児童数で再編すれば、学年によっては、2クラスとなりますが、令和10年での児童数の推移では、2校とも減少傾向であり、全学年1クラスとなります。十四山東部小学校と十四山西部小学校の2校を再編した場合でも同様の結果となります。

【日の出小学校と4校を再編する場合】

日の出小学校と大藤・栄南・十四山東部・十四山西部小学校の4校を再編した場合、現状の児童数で再編すれば、各学年4~5クラスとなります。令和10年での児童数の推移では、大藤・栄南・十四山東部・十四山西部小学校の4校は、減少傾向でありますが、日の出小学校の児童数はあまり減少せず、各学年4クラス以上となります。また、現在の基準では5・6学年は、1クラス40人以下が基準でありますが、将来的には1クラス35人以下が基準となることから、さらにクラス数が増えてしまい、法令上の学校規模の標準学級数から大きく逸脱してしまう結果となります。

【4校を再編する場合】

大藤・栄南・十四山東部・十四山西部小学校の4校を再編した場合、現状の児童数で再編すると、各学年2~3クラスとなります。令和10年での児童数の推移では、4校とも減少傾向でありますが、全学年2クラスとなります。

弥富市教育委員会は、再編についての課題はありますが、「弥富市がめざす教育方針」にある児童生徒の「生きる力」の育成や今後の児童数減少も考慮し「適正規模」の観点から再編は避けられないと考えます。そのため、再編による課題の対策及び保護者の意見や地域の声を十分検討していくことや小規模校4校それぞれの特色を活かしつつ魅力的な統合校を設立することを前提に、大藤栄南・十四山東部・十四山西部小学校の4校を再編することが最善であると考えられます。

〔中学校編入の検討〕

十四山中学校は、各学年2クラスの小規模な中学校であり、小規模校だからこそできるきめ細かな学習、異学年交流などの良い点を活かした教育を実践しています。しかし、令和6年度以降に新1年生から1クラスとなり、令和8年度には、3学年3クラスとなります。それにより、全学年でクラス替えができなくなるとともに教職員の配置が十分に行うことが難しくなります。

そのため、「弥富市がめざす教育方針」及び「適正規模」の観点から十四山中学校を弥富中学校に編入する必要があると考えます。

5 基本方針

〔小学校再編の基本方針〕

令和10年4月に大藤・栄南十四山東部・十四山西部小学校の4校を再編します。

・再編時期は、各学校で男女の比率が偏っている学年が複数出てきてしまう令和10年4月を目途とします。

・保護者の意見や地域の声を十分検討し、再編による不安や課題を解決していきます。

・小規模校4校それぞれの特色を活かしつつ、魅力的な学校を設立します。

・児童、保護者の心の不安を和らげるよう児童、教員の交流を丁寧に進めます。

〔中学校編入の基本方針〕

令和7年4月に十四山中学校を弥富中学校へ編入します。

・編入時期は、十四山中学校で全学年が1クラスとなる前までの令和7年4月とします。

・令和7年4月に進級する2・3年生は一斉に編入します。1年生については、弥富中学校に入学します。

・生徒、保護者の心の不安を和らげるよう生徒、教員、 部活動の交流を丁寧に行います。

6 再編に向けての今後の取り組み

【小中学校共通】

〔児童生徒の心のケアについて〕

・児童生徒の心の負担や不安を取り除くための支援や配慮として、事前交流事業(合同行事・合同学習・合同部活動)を計画的に実施します。

・児童生徒の不安を軽減し、再編後の学校教育の充実を図るために、教員の異動に配慮します。

・不安を抱える児童生徒、保護者の相談などを行うスクールカウンセラーの配置を検討します。

〔地域の避難所としての役割〕

・今後、残置される建物及び跡地の方向性を定めるとともに、避難所及び一時避難場所としての機能を他施設で代替えできるか検討します。

【小学校】

〔統合校の設置場所〕

・児童居住地分布及び防災拠点、まちづくり、将来負担等を考え、設置場所及び方法について検討します。

〔コミュニティ活動について]

・現状、 学区単位で活動をしていますが、学区が広くなることに伴う活動単位について検討が必要となります。

〔児童クラブについて]

・当面は、通学バスの運行を前提に従来の4小学校区の児童クラブを残し、今後の保護者ニーズ等を考慮し検討します。

〔通学バスについて〕

・通学区域が広くなることから通学バスの運行は必要です。バス停を検討する上で、安全性を最優先にします。

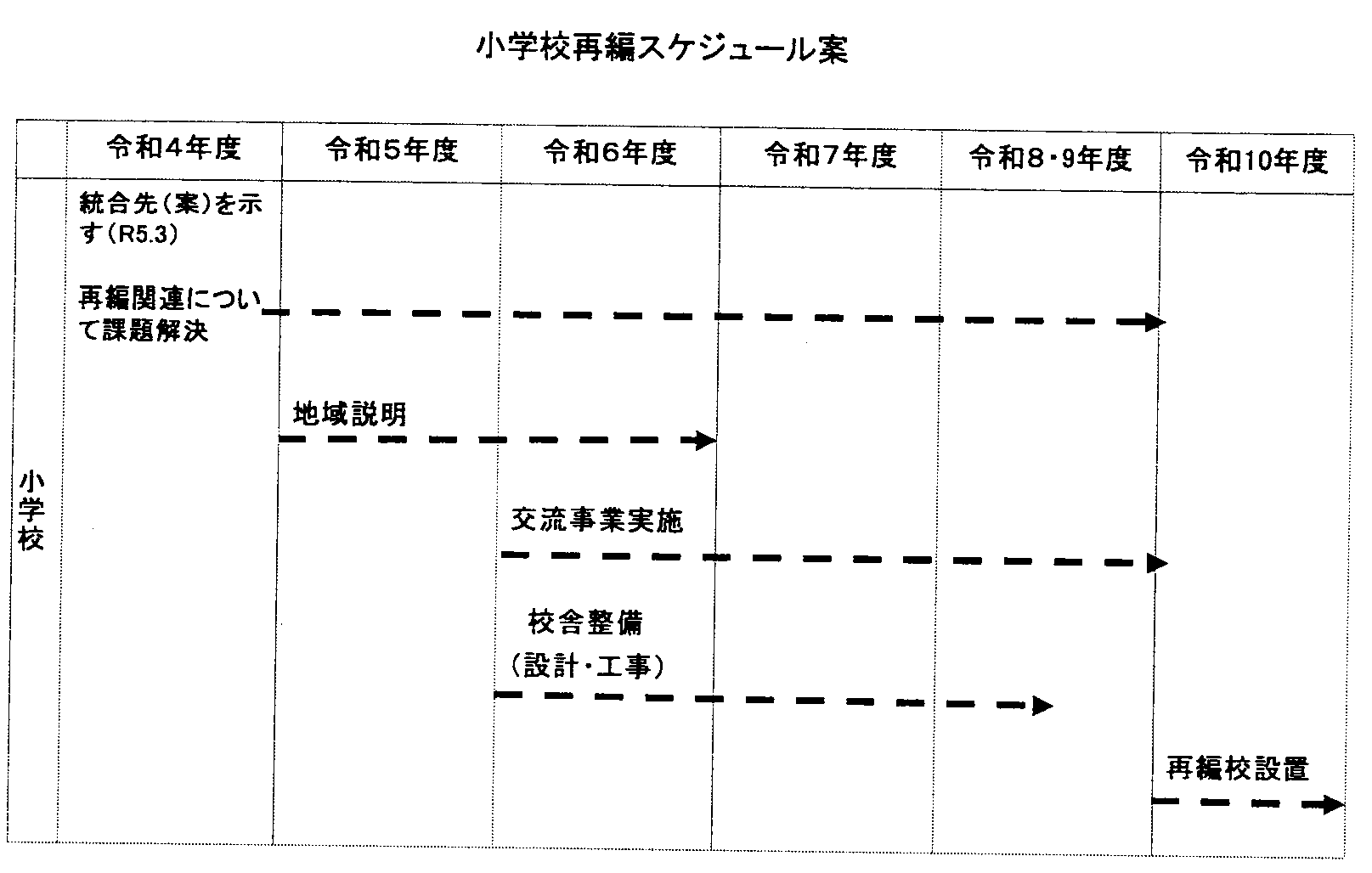

(小学校再編スケジュール案の表)

【中学校】

〔制服について〕

・新しい時代の変化への対応、寒暖差への対応を考慮し、制服の選択肢の幅を広げ、男女差をなくすよう配慮した制服にします。

〔編入先の弥富中学校の改修〕

・普通教室は各学年最大7クラス必要。また、特別支援教室も必要となります。他に、第2音楽室、空調設備の追加設置、洋式トイレの追加、駐輪場の増設、職員及び保護者用駐車場の整備及び教卓や黒板、ロッカー、ICT機器等の購入も必要となります。

中学校編入について

〔中学校編入にかかる検討組織について〕

(1) 弥富市中学校再編委員会の設置

編入に係る諸問題について、 調査検討

(2) 中学校再編検討部会

・教育計画部会

・学校運営部会

・施設資料部会

(3) 中学生代表による生徒準備委員会

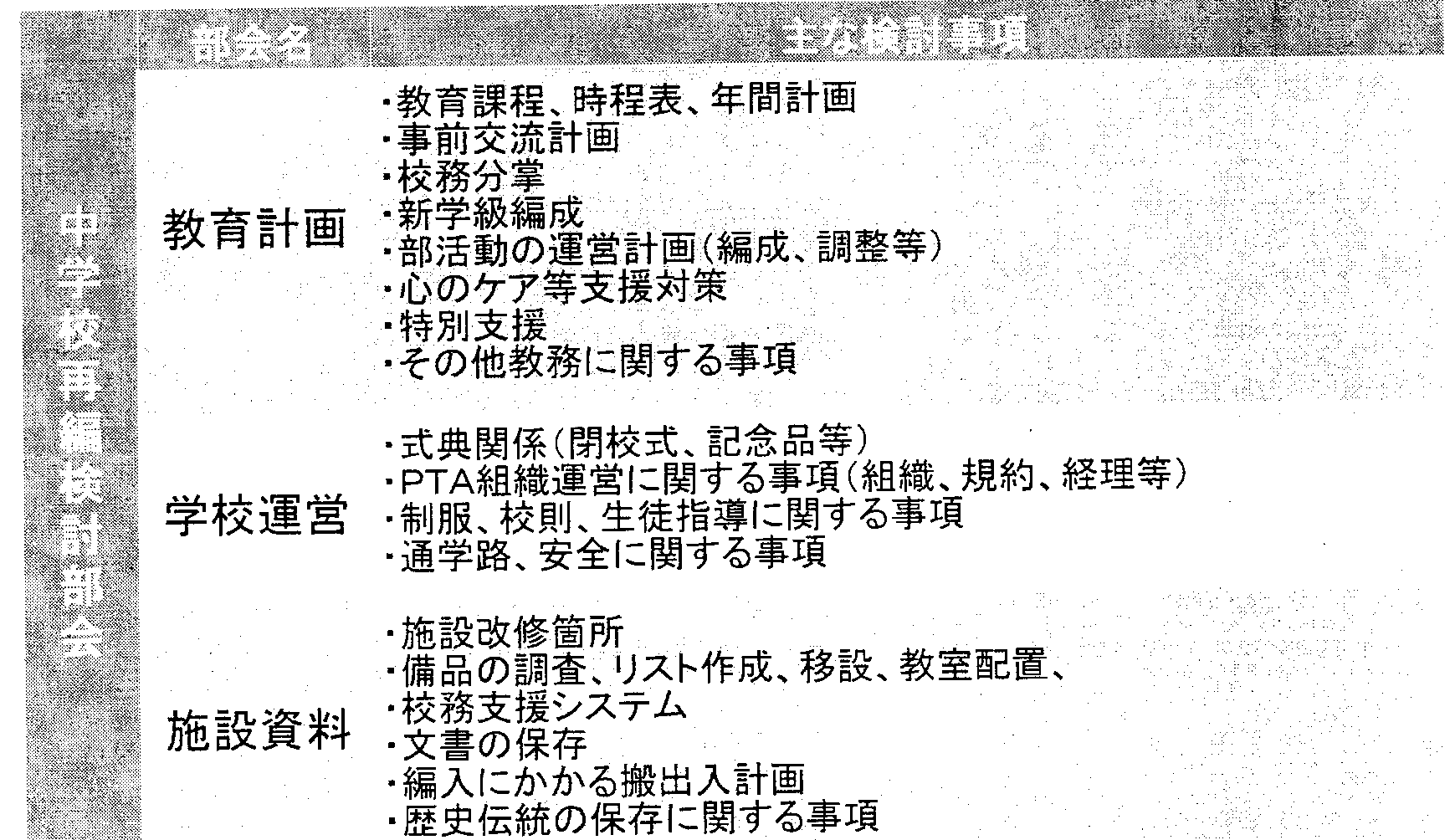

(中学校再編検討部会の表)

部会名・主な検討事項

教育計画

・教育課程、時程表、年間計画

・事前交流計画

・校務分掌

・新学級編成

・部活動の運営計画(編成、調整等)

・心のケア等支援対策

・特別支援

・その他教務に関する事項

学校運営

・式典関係 (閉校式、 記念品等)

・PTA組織運営に関する事項(組織、 規約、 経理等)

・制服、 校則、生徒指導に関する事項

・通学路、安全に関する事項

施設資料

・施設改修箇所

・備品の調査、リスト作成、移設、 教室配置、

・校務支援システム

・文書の保存

・編入にかかる搬出入計画

・歴史伝統の保存に関する事項

〔編入に向けての生徒に対するケアについて〕

編入に伴う不安を軽減し、新しい学校生活を円滑に迎えられるよう、関係学校の教職員と協議していきます。

○事前交流事業(合同行事、合同学習など)

○合同部活動の実施

○学習進度や評価についてのすり合わせ(副教材の選定も含む)

○進路指導のすり合わせ

○教員の異動の配慮

○スクールカウンセラー等の配置、 教育相談体制の充実

○特別支援学級生徒へのケア

[制服について]

・令和6年度の4月より、既存の詰襟、セーラー服に加えて、ブレザー、スラックスの導入を検討します。

・機能性や活動のしやすさ、多様性への配慮の観点から、選択の幅を広げたいと考え、導入を検討しているものであり、必ずしも令和6年4月に弥富市の3つの中学校の全生徒がブレザー型の制服に変わるものではありません。

現在、制服検討委員会を立ち上げ、導入に向けての準備を進めています。3中学校とも大枠のデザインは一緒で、エンブレム等による学校間の違いを示す方向で検討が進んでいる状況です。

他に何かないかと探したところ

国が公表している資料を見てみましょう

文部科学省から全国の教育委員会への通達「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の策定について(通知)(平成27年1月)

近年,家庭及び地域社会における子供の社会性育成機能の低下や少子化の進展が中長期的に継続することが見込まれること等を背景として,学校の小規模化に伴う教育上の諸課題がこれまで以上に顕在化することが懸念されています。

このような中,公立小学校・中学校の設置者である各市町村においては,それぞれの地域の実情に応じて,教育的な視点から少子化に対応した活力ある学校づくりのための方策を継続的に検討・実施していくことが求められています。その際,学校統合により魅力ある学校づくりを行う場合や,小規模校のデメリットの克服を図りつつ学校の存続を選択する場合等の複数の選択があると考えられます。

このことから,文部科学省においては,公立小・中学校の設置者である市町村教育委員会が,学校統合の適否又は小規模校を存置する場合の充実策等を検討する際や,都道府県教育委員会が,これらの事柄について域内の市町村教育委員会に指導・助言・援助を行う際の,基本的な方向性や考慮すべき要素,留意点等をまとめた「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引~少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて~」(以下「手引」という。)を別添の通り策定しました。

公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引 (PDF:613KB) ![]()

学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査について (PDF:1,915KB) ![]()

以上を調べてみたのですが もっと 広く深く調査されている論文を見つけました まとめとして超お勧めです

【論文】学校統廃合の新局面と教育論を無視したその問題性 山本 由美(やまもと ゆみ)和光大学教授2022年4月3日月刊『住民と自治』 2022年2月号 より

【論文】学校統廃合で広域化が進む学区域とマンモス校―学校再編の実態と課題― 山本 由美(やまもと ゆみ)和光大学教授2018年9月10日月刊『住民と自治』 2018年9月号 より