弥富市役所の組織改革(根本原因と抜本的な解決策)の解説

自己育成プランと人事行政

弥富市副市長と市長による議案の提出と撤回というドタバタ、ガバナンス崩壊の深刻さ はこちらから

職員の働き方と組織風土の向上を 休職職員の増加(弥富市議会令和4年12月定例会 一般質問)

人事と開発計画について質しました 弥富市議会令和5年3月定例会 総務建設委員会

飛騨市長の行政力に学ぶ 首長のリーダーシップ

「岐阜県飛騨市の空家対策」を視察しました 本物の行政力の賜物ですね

自己育成プランと人事行政

2023年度から、弥富市の職員の定年が60歳から65歳に延長されました。人事部門と弥富市では導入されていないメンター(※)、職員が「自ら学び、自ら行動する職員の自己育成プラン」をつくることが必要だと思います。そして、キャリアデザイン、職場における人生設計を考えていく上において、きちんとした人間観と仁愛に基づく人事行政が大切です。

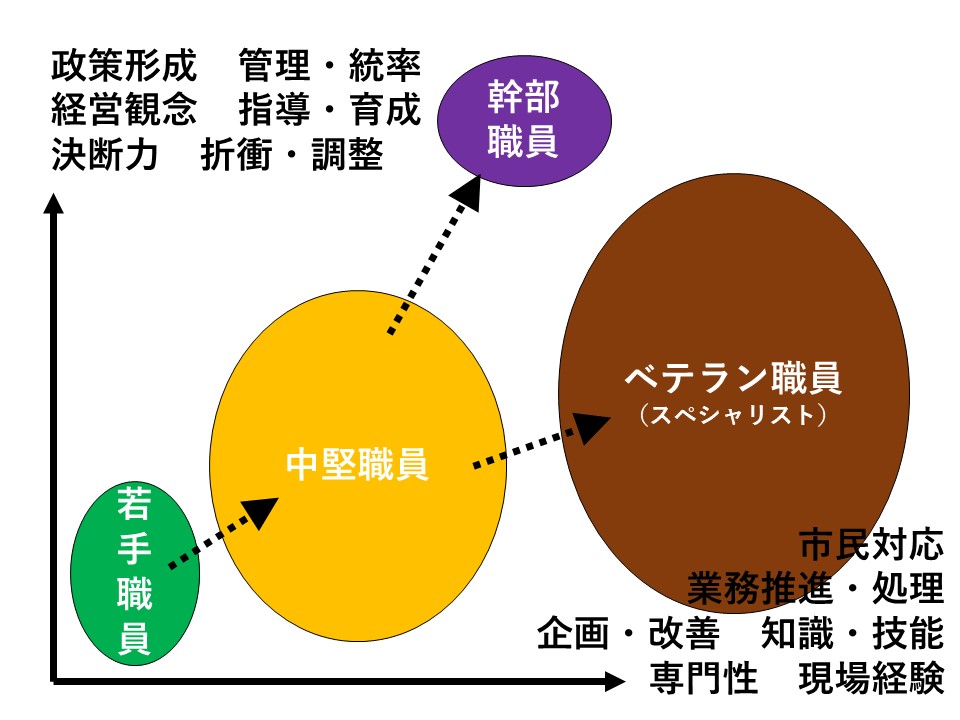

名古屋市の公務員として働いてきた経験から次の表1と図1のような人材育成を考えてみました。行政における支出の最大のものは言うまでもなく人件費です。成功している自治体・民間企業を調べれば、少なくとも組織の活力、職員の活力が高いことは言うまでもありません。弥富市においても、組織の活力、職員の活力を大至急改善する必要があります。

※メンターは「指導者、助言者」と訳されます。ビジネスにおけるメンターは、自身が仕事やキャリアの手本となって、新入社員や若手社員に助言・指導をし、個人の成長や精神的なサポートする人を指します。

表1 自己育成と人事行政

| 年代 | 自己育成 | 人事行政 |

| 新卒採用〜35歳

(約15年間) |

素直に、しゃにむに、ありとあらゆるものを吸収する期間。 | |

| 35歳〜50歳

(約15年間) |

・組織の中核として市役所を背負った立場で、何かを改革し成し遂げることができるかの山場。

・市民に対して、何が貢献できるかを見極める時期。 ・(35〜45歳の間に)その後の2つのコースを見極める。 |

|

| 〜65歳

※2つのコースに分かれる |

<管理職コース>

組織全体を動かす、部下を使って仕事をする管理職。 |

係長試験や庁内公募制など本人のやる気と能力を職員全体に対して公開で競わせ、周りの職員に認めさせる人事上の配慮が必要。 |

| <現場で成果を出していくコース>

・ある程度自分の得意な分野、自分がやりたいと思い、成果が確実に出せると思う分野に絞って、現場で働く。 ・その分野のスペシャリストとして、市民を最優先にして、民間とも協力して頑張る。 ・後輩の育成、自分より年下の上司に対するベテランとしてのサポート。 |

・特定の係に縛り付けるのではなく、専門性を高めながら適度に関連のある課への異動を繰り返して成長させていく人事が必要。

・研修や自己分析、メンターによるカウンセリングを通してキャリアの幅を持たせ、バランスをとって人を育てる戦略的・機能的な人事行政。 |

図1 あるべき職員の人材育成

弥富市はこうなっていると思えません。同期の職員の全てが゙幹部職員になれるわけではありません。管理監督に向かない職員を年功序列で管理職に昇進させることは問題です。昇進を望まず、専門性を高め、市民と対話しながら最前線の現場でじっくりと行政を支えていく職員が、中堅職員や新人を指導しながら市政の現場を引っ張っていく必要があります。

職員数が少ない弥富市だからこそ、職員の意向を尊重して、部課長が職務を通して適性を見極めていく必要があると思います。

また、多数の有能な職員の中から、誰が先に昇任するかは公平・公正・透明な係長試験が必要です。

行政組織のほころびを露呈した公金紛失事件

公金紛失事件

生涯学習課で令和3年度市民スポーツ大会等の参加費として受領していた公金(現金)17万4,600円の紛失や会計の不適切処理が判明し、担当職員及びその管理監督者に対し、懲戒処分を行いました。①職員の誰もが金庫の鍵を開けられる状況下で公金の管理をしていた、②公金の日々の点検を行っていない、といった初歩的な対策がいまだに改善されていなかったという状況は、現場の管理監督者に責任を取らせて済む問題ではなく、行政組織全体の無防備さの問題です。

行政組織としての問題点

(1)表面的なマニュアル作りで解決したと思い込み、継続的に改善を重ねる仕組みをつくっていない

副市長をトップとする委員会で全庁的に調査し、対策を立案したと言っていますが、現金取り扱いに限定していて、それ以外の全ての行政事務の点検をしていくという、本質的、構造的な改革案が示されません。

(2)事件発覚後の市長・副市長の危機管理能力の欠如

事件発覚後の、組織的な調査、原因究明、対策、公表という一連の事後処理のスピード感の無さ、事後処理も場当たり的で事なかれ主義と言わざるを得ません。具体的に言えば、゙事件が発覚した時に本庁から人を送り込んであらゆる書類を調べて徹底的に調査し分析しなかったこと、問題の核となる職員が退職し、問題解決を困難にしてしまったこと、この事後処理のまずさが問題を拡大させました。

(3)市長・副市長の一般行政職員に対する懲罰が適切でないと考えられること、不当な懲罰であること

全国共通の指針である人事院の指針をないがしろにした懲罰の適用は、法治国家としてあるまじき行為と言わざるを得ません。

(4)3役そろって減給を申し出るのでなく、先に教育長を辞任させた

管理監督のけじめをつけるのであれば、教育長よりも上の市長・副市長のほうが責任が重いはずです。

(5)未解決のまま、早々に幕引きを図るかのように???を提出した

弥富市の発表 職員の懲戒処分について(令和4年6月6日付け処分)によれば

「行政の信頼を失墜した事件」について、いまだに市長・副市長から、事件の全容について明確な説明がありません。ホームページにひっそりと謝罪の?動画を流しただけです。しかも現場に責任を負わせるだけの謝罪にすぎません。

管理監督者・最高責任者として市長・副市長に欠けている点

・事件を防止する仕組みづくりを怠った

・人事の異動に無理があり、現場に皺寄せがあった

・仕事の意義や業務の姿勢について、具体的なメッセージで職員の公務員としての自覚を喚起することを怠った

組織の細分化の弊害

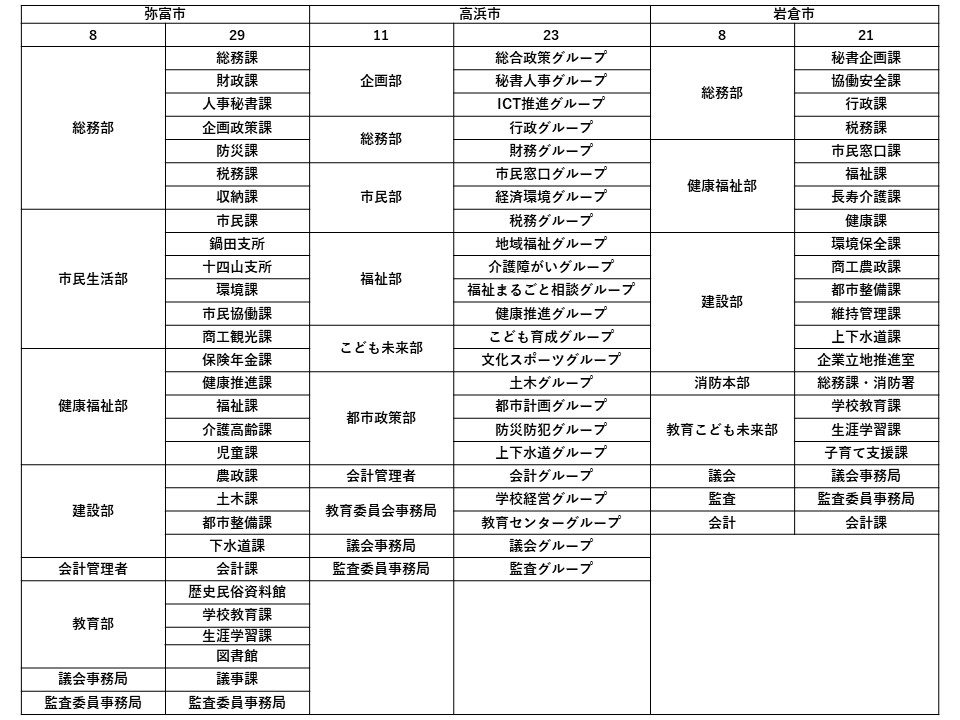

表2 弥富市・高浜市・岩倉市の組織の比較

この表は弥富市と人口規模が似ている高浜市と岩倉市の組織の比較です。弥富市の課の数29に対して、高浜市は23、岩倉市は21です。弥富市については明らかに多すぎで、各課の規模が小さすぎます。

R4.3議会 「ラインの課長が守り、特命の主幹が攻める、これが普通のチームワークです。組織改悪の議案について討論しました」

表3 弥富市の組織細分化の弊害

| 課の規模が適正であれば・・・ | ところが弥富市では・・・ |

| ■仕事の割り振りにおいて複数の職員で担当し、日常的にダブルチェック体制を担保し、さらに、同じ゙課の複数の人間のチェックとアドバイスが相乗効果を生む。それが組織の力! | 一つの課の規模が小さく、組織として力が弱い! |

| ■課の人数が適正であれば、人事異動に伴う引き継ぎなども課全体でカバーすることができる。 | 課が多いため、゙課同士の調整に手間取り、縦割りの弊害が起こりやすい。 |

| ■多くの市役所で゙採用されている方法として、特命課題に当たらせるのは、課の中に特命事項を担当する課長級の主幹、係長級の主査を置く方法。特命事項を託された主幹や主査は組織に横串をさし連携しながら、市民、民間事業者とも連携して短期間に課題を解決することができる。従来からのラインの課長は職員の管理監督や、役所としての守備の仕事がメイン。ラインの課長が守り、特命の主幹が攻める、これがチームワーク! | ルーチンワークの守りを課せられた課長が同時に特命事項で改革を命じられ、矛盾を抱えている状況。 |

| ■総務部は、総合計画や予算など市政全体の舵取りをする部署として中心的役割を担う。 | 弥富市は細分化されて責任が不明確。組織全体に対するリーダーシップが取れていない。 |

組織力強化を提案!

(1)企画政策課と財政課を統合し、 「企画財政課」を設置

表3の一番下の行に示したように、総合計画や予算など市政全体の舵取りをする総務部は重要です。特に企画政策課と財政課を弥富町時代のように「企画財政課」として、課長と主幹を置き、守りと攻めという役割分担をした方がいいと思います。

(2)財政と企画政策に精通した職員の育成を

(3)職員の人材育成方針にそった戦略的・計画的な職員の異動を

職員の異動が早すぎ、しかも、かけ離れた分野からの異動の弊害が問題です。このような状態では専門性は育たず、結果として市民と向き合っていないという意見があります。

(4)住民からの意見を活かす体制を

住民からの意見はざっくり二つに分かれ、「自分だけよければいい」というタイプと「自分だけの問題ではなく他の住民も同様」というタイプがあります。行政側としては、この違いを見極め、後者から話を聞きながら、前向きで、行政が解決すべき課題として整理していく。ただの苦情で終わってしまうのか、住民からの提案として組織の改善のヒントにするのかは、公務員のまさしく知識と経験と知恵、腕の見せ所です。それによって役所のブランド力も向上します。