💥 【敗戦への序曲】「たった1年」で国を破滅に導いた大日本帝国の致命的な矛盾と暴走

〜軍事大国ニッポンを蝕んだ経済依存と「暴略」の連鎖〜

本書の第1章〜第5章で明らかになるのは、15年戦争の当事者である大日本帝国が抱えていた**「軍事」と「経済」の致命的な二面性**です。

🇯🇵 大日本帝国の「二面的な帝国主義」という矛盾

- 軍事強国としての体裁: 日本は世界屈指の軍事強国であり、国際連盟の常任理事国として、英米と覇権を争っていた。

- 経済的弱点: しかし、鉄、石油、綿などの戦略物資をライバルであるアメリカとイギリスからの輸入に依存していた。軍事大国としての体面を、ライバルからの借金で維持するという矛盾した構造。

⚔️ 暴走する軍部と「ノーリターン」の瞬間

この構造的矛盾は、**「対米協調路線(政党政治)」と、英米との対決を目指す「アジア・モンロー主義(軍部)」**の路線対立を生んだ。

- 暴略による開戦: 関東軍の石原莞爾らは、政治の決定を無視して「暴略により機会を作成し、軍部主導で国家を強引する」という戦略を実行。柳条湖事件(満鉄爆破)というクーデターで満州事変を開始させた。

- 決定的な追認: 朝鮮軍の独断出兵という軍規違反に対し、若槻内閣はこれを止められず、昭和天皇が**「この度は已む方なきも、将来十分注意せよ」と追認。この一言が、日本の歴史における「ポイント・オブ・ノーリターン」**となり、軍部の暴走に不可侵の承認を与えてしまった。

- 政党政治の終焉: 五・一五事件による犬養毅首相の暗殺は、わずか8年で続いた政党内閣の歴史に幕を閉じさせた。これにより、内政・外交の両面で対米協調路線が完全に駆逐され、アジア・モンロー主義(軍部主導)が日本の主流となった。

📰 マスコミと国民の「熱狂」

満州事変勃発当初は批判的だった国民世論は、錦州爆撃後の国際連盟による非難をきっかけに一変。「国難到来」の危機感から、中国や国際連盟への敵愾心と日本軍への熱狂的感謝が噴出。

四大紙を含むマスコミは、軍部の虚偽発表を鵜呑みにし、**「インプレ稼ぎ」**のように排外主義的な報道を垂れ流した結果、国民のほとんどが真相を知らないまま、自ら進んで戦争という名の破滅へと加担していった。

敗戦の運命は、盧溝橋事件や真珠湾攻撃の遥か以前、このわずか1年ほどの間に決定していた。 本書は、その構造と転換点を、リアリスティックな外交と軍部の暴走という観点から鋭く描き出す。

【菅野完切り抜き】江口圭一「十五年戦争小史」読書会

この本は、実を言うと第1章の素晴らしさが際立っています。第1章の記述はとても重要なので、すべてではありませんが、読むべきところを適宜読んでいきます。

第1章 大日本帝国

第1章のタイトルは「大日本帝国」です。私たちが知っている1945年8月15日に終わった戦争の当事者は、言うまでもなく大日本帝国でした。この大日本帝国という国がどのような国であったかということを、これほど端的に説明できる文章に私は出会ったことがありません。

江口さんは、15年戦争をこう書き出します。

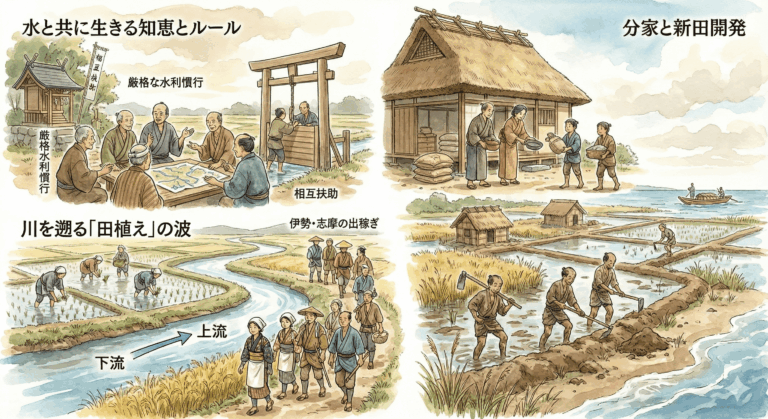

15年戦争を遂行した主体である大日本帝国は、戦争を開始した1930年代初頭に世界屈指の軍事強国として、またアジア唯一の帝国主義大国として、東アジア、西太平洋の覇権を列強と争っていた。

その通りですね。日本は固有の領土以外に、日清戦争で台湾と澎湖諸島を、日露戦争で遼東半島と樺太南半分を、韓国併合で朝鮮を、第一次世界大戦で南洋群島を、それぞれ領土、または事実上の領土として保有していました。まさにその通りです。

また、日本は中国東北地方の南部、いわゆる南満州に関東州、南満州鉄道、関東軍を基軸とする満蒙特殊権益を設定し、同地方を勢力範囲に収めていました。また、中国では治外法権と租界を用い、軍を配備するなど、列強と共に全中国を半植民地的に支配していた。これもその通りです。

次のページ(22ページ)には「ワシントン軍縮」とありますが、これは時系列的にこの後の話です。

ここまで強大な軍事国家で、領土もたくさん持っていた日本ですが、23ページにはこうあります。

さらに日本は第一次世界大戦後の国際平和維持組織として1920年に発足した国際連盟の常任理事国であり、国際政治において四大国、五大国に列する有力な地位を占めていた。

その通りです。

二面的帝国主義の矛盾

しかし、ここが本書の白眉です。戦前の日本を考える上での基本認識はここなんです。

二面的帝国主義

軍事大国であった日本は、しかし経済的には列弱な存在であった。第一次世界大戦は、現代の戦争が物的・人的資源の膨大な消耗を伴う国家総力戦となることを証明し、その消耗に耐えうる資源を確保することが、国家総力戦に勝ち抜くための必須条件となった。

しかし、日本は石炭は自給できたものの、その他の不可欠な戦略物資である鉄、石油、鉄金属、ゴム、羊毛、綿などをほとんど自給できず、もっぱら覇権争いのライバルであるアメリカとイギリス領植民地からの輸入に依存していました。

アメリカ、イギリス、フランスと競争するだけの軍事国家でありながら、その軍隊を維持するための戦略物資は、アメリカ、イギリス、フランスから輸入していたのです。

これは産業構造において非常に重要なことです。日本がアメリカ、イギリスからの原料や工作機械類の輸入の引き当てとしたのは、借地小作制度に支配された農村から供給される低賃金の労働力を武器とする、生糸や綿製品のアメリカ、イギリスへの輸出でした。ところが、この貿易関係を根底で支える生糸はそもそも生活必需品ではなく、しかも化学繊維によって代替されつつありました。英国植民地への日本の輸出品目も、ほとんどがイギリス国内で自給可能なものでした。

これは輸出貿易の話ですが、金融面でも同じことが言えます。経済的に貧弱でも軍事大国となって対外膨張しようと思えば、借金しなければなりません。日本がその実力以上の対外膨張を遂行しようとしたことは、国際金融における英米への依存度を高めました。近代の帝国主義を一般的に特徴づけるのは資本の輸出ですが、日本の場合には日露戦争の戦費の大部分を外債でまかなったのを始め、帝国主義的発展が外資の輸入に依拠していたという、転倒した事態が見られました。

つまり、イギリスやアメリカと競争しているのに、イギリスやアメリカから借金していたのです。

数字を見てみましょう。1929年末、日本は17億5,100万円の対外投資(中心は満州)を行っていましたが、借金(債務)は25億4,900万円でした。満州の開発のために17億円を投入していながら、借金は25億円していたのです。当時の金額で7億9,800万円の債務超過状態にありました。1923年から1930年までの7年間で、アメリカとイギリスで募集された外債は15億8,300万円を数えました。1930年前後の国家財政の規模が一般会計で15億円から17億円であったことを考えると、対外債務の重みは無視できないものがありました。

日本は、資源、貿易、国際金融を通じてアメリカ、イギリスに対して劣位に置かれ、しかもアメリカ、イギリスに深く依存し、その依存を軍事大国として存立するための不可欠な条件としていました。日本は一方では軍事力を世界の3位にするまで発達させてアメリカ、イギリスと対抗しながら、他方で経済的にはアメリカ、イギリスに依存する。その依存によって軍事大国としての自立をするという、矛盾に満ちた二面的な帝国主義であったのです。

国際協調路線とアジア・モンロー主義

この矛盾した状況を基に、当時の日本の指導部は「アメリカとイギリスに依存しているのは仕方ないのだから、しばらくはアメリカとイギリスと協調していこう」と考えていました。

そのため、維新ランシング協定を破棄したり、旧ドイツ権益を中国に返還したり、門戸開放を約束したりします。そして最も重要なのは、26ページの最後の方です。

国際協調の方向に従って、日本は1928年戦争放棄に関するパリ不戦条約に署名した。

これは非常に重要です。いかに戦前の日本が「馬鹿だったか」を理解するために、この事実を忘れてはいけません。

この条約は、**「締結国が国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言するものであり、締結国が戦争に訴えざるの義務を受諾した」**とあります。

これを聞いて思い出すことはありませんか?1928年に署名したこのパリ不戦条約の精神こそ、日本国憲法第9条そのものです。憲法第9条は、別に目新しいものでも、GHQが書いた実験でもなんでもなく、元々1928年にパリ不戦条約で定めた内容なのです。

アメリカ、イギリスに依存しながら軍事大国としての体面を保っている。つまり、アメリカとイギリスとは根源的には対立できないという現実を直視した**「リアリスティックな外交」**が、国際協調路線と呼ばれました。この路線は、パリ不戦条約から2年後の1930年、内閣総理大臣の浜口雄幸が海軍の反対を抑えてロンドン海軍軍縮条約を成立させたことで、その頂点に達しました。

統帥権と政党政治の矛盾

今話したのは、経済が弱いのに軍事大国になろうとして借金に借金を重ね、しかもライバルから金を借りているという、経済と軍事の矛盾した状況です。この二面性は、実は政治制度にもありました。

一方で、大日本帝国は天皇を神聖不可侵とし、国務大臣の輔弼によって統治権を行使するとされていましたが、統帥権は独立していました。

平時において、天皇は自らのイニシアティブで国政に関わることはありませんでした。天皇大権の行使・運用は、内閣と軍部にそれぞれ委ねられていたのです。天皇が神聖不可侵の絶対権力者であるとされながらも、憲法の条文により国家の最高機関として統治権を天皇が行使するという認識が生まれていました。この考え方は「責任政治論」へと繋がり、議会政治と政党内閣を根拠づけることになります。

1924年には憲政会と立憲政友会による「護憲三派内閣」が成立し、衆議院の第一党が交互に内閣を組織することが、憲政の常道とされました。衆議院は1925年制定の男子普通選挙によって選出された議員から構成されており、浜口の民政党内閣が海軍や枢密院の反対を押し切ってロンドン海軍軍縮条約に調印したことは、ワシントン体制に順応する協調外交を推し進めると共に、政党内閣の力量を示すものでした。

天皇が絶対不可侵だとされながらも、政治は実は選挙で動いていたのです。しかし、政党内閣が主導権を握っていたと言っても、首相の指名は西園寺公望ら元老の推薦によって天皇が任命することが慣例であり、政党や衆議院の側に何の権限もありませんでした。言論の一致による慣行に過ぎなかったのです。

そして、内閣と同時に強大な権力を持っていたのが、統治権とは別に統帥権を持っていた軍部でした。

この経済と軍事の矛盾、そして帝国憲法と政治の実情の矛盾をまとめると、こうなります。

15年戦争開始時の日本国家は、神権的な天皇を頂点にいただき、一方で国民を代表する衆議院の多数党を基盤として政党内閣が組織され、議会政治により国政を立憲主義的に運営するとともに、対外的にはワシントン体制に順応する協調外交を維持し、他方で天皇に直結する軍部が排他的な機構と独自の地位を確保するという体制、いわゆる立憲主義と呼ぶべき政治体制をとっていた。

経済・貿易面と軍事面の矛盾した関係と同時に、内政も「政治」と「軍」に分かれていたのです。

この責任政治論、政党政治論でリアリスティックな政治をやろうとする人たちは、アメリカ・イギリスに対する経済的依存度の高さを直視していました。だからこそ、アメリカ・イギリスとなるべく揉めないような路線を推し進めようとしました。経済・貿易・軍事のこの二つの考え方のうち、協調路線を重視する人たちは、政治の側では政党側にいたのです。彼らは「アメリカ・イギリスと喧嘩しても仕方がないじゃないか」と言っていたわけです。そして、彼らがロンドン海軍軍縮条約などを締結しました。しかし、政治の側は政党政治と軍部に分かれており、軍部は「政党が調子に乗ってふざけるな」となってくるわけです。

政党政治がアメリカ・イギリスへの依存度を考えて対米協調路線を突き進む一方で、これに反発する立場も形成されました。この立場は、英米に対する経済的劣位と依存を日本の克服すべき弱点であると考え、アジアでの自給自足圏を確立して英米と対峙できる真の自立を達成してこそ日本の進路が開けると判断しました。この場合、英米との対決自体が必ずしも第一の目的とされたわけではありませんでしたが、自給自足圏の確立のためには、既存の勢力範囲や国際秩序を打破しなければならず、必然的に英米その他の列強との対決が志向されることとなったのです。

これをアジア・モンロー主義と言います。アジア・モンロー主義の最大の担い手は軍部であり、民間右翼勢力もこれに繋がり、政友会も対外政策に関してはこの路線に同調しがちでした。

日本帝国主義の二面の矛盾から、いずれも大国主義であるという共通性を持ちながら、一方ではワシントン体制に順応し、その秩序を目指す対米協調路線と、他方ではワシントン体制に反発してその打破を目指すアジア・モンロー主義路線が形成され、日本の対外政策の分裂をもたらしました。この分裂は、天皇制立憲主義の国家権力における国務と統帥との分裂によって、一層助長されました。軍部は統帥権独立を盾としてアジア・モンロー主義的な観点から国政外交にしばしば介入し、対米協調路線の貫徹を妨げ、対外政策の分裂を増幅したのです。

しかし、1920年代の終わりは、大日本帝国の現状に適応した対米協調路線が主流でした。アジア・モンロー主義的路線は現状を打破することに帝国の存立・発展の保障を求めていたため、現状には直ちに適応することができず、対外政策の「傍流」の位置に甘んじていました。これが満州事変の前の帝国の現状だったのです。

第2章 十五年戦争の発端

しかし、このアジア・モンロー主義者の行動が、石原莞爾というバイネームで、つまり石原莞爾の行動によってスタートしていくのが第2章以降です。

この第1章で説明された大日本帝国の「二面性」は、とても重要な観点です。この時はまだ冷静だったのです。まだ大丈夫でした。これが、戦争前の日本の構造でした。どう考えても戦争などすべきではないというのが、コンセンサスでさえあったのです。

さて、第2章の満州事変の構造ですが、日露戦争で勝ち取った南満州鉄道を守るために、年間17億円投資しておいて25億円借金するという、わけのわからない経営をしていました。しかし、そこまで血眼になって投資したので、満蒙特殊権益論というのが日本の国内でアジア・モンロー主義者によって主張されるようになってきたのです。

同時に中国では、清の帝政を打ち倒して孫文の革命が始まり、蒋介石が台頭し、北伐を始め、民族独立の声を中国の人々があげ始めていました。

ここで矛盾が発生します。日本は投資ばかりをやっているから、南満州は自分たちのものだと思っていましたが、中国の人々は「民族の独立を考えると満州は中国のものだ」と言い出すわけです。中国の主権回復、民族解放の要求に対して、特殊権益と南満州支配をどうすべきかという問題、すなわち「満蒙問題」は、1920年代以降の日本が直面する最も深刻な矛盾の一つとなりました。

張作霖爆殺事件の真実

こうした中で、日本がその権益と支配を維持した大きな条件の一つは、有力な対日協力者が存在したことです。日本は張作霖を首領とする奉天軍閥を育成し、現地の支柱として利用しました。一方、張作霖も日本の援助と庇護を利用して勢力を拡張してきました。

しかし、張作霖は1920年代中頃に中国最大の実力者にのし上がると、日本の統制から離脱しがちとなり、反日ナショナリズムの昂揚の中でそれに厳しく対決する一方、日本への反発を次第に強めるようになってきました。関東軍は、日本の意のままにならなくなった張作霖への不信と不満を募らせ、張作霖に代わって日本により従順な協力者を擁立することを画策し始めました。

また、1926年以降、北伐が急速に発展し、国民革命がいよいよ華北から東北に波及する形勢を見て、東三省を中国本部から分離独立させようとする構想が、関東軍を中心に持ち上がりました。

ここでいきなり張作霖爆殺事件の話になります。これだけ見ると確かにこうなるのですが、ここで第1章の内容を振り返ると、この時の内閣総理大臣は田中義一でした。陸軍出身ですが、田中義一外交はあまり日本史では評価されていませんが、実は見事だったのです。

田中外交は何をしたかと言うと、上海や南京の方から蒋介石が北伐を行い、イギリスやフランスや日本が持っている権益をすべて駆逐しながら、様々な軍を倒して南から北へ登っていきます。

大日本帝国として一番心配だったのは、この革命が満州に波及することでした。つまり、蒋介石があまり北に来てほしくないというのが、大日本帝国の本音だったのです。先ほど江口さんのこの本で、張作霖を大日本帝国が育成してきたとありました。軍事力は蒋介石と張作霖はほぼ同じ大きさでした。

田中義一の外交がここで天才的な手腕を見せます。「蒋介石さん、ちょっと北京で我慢してくれませんか。北京までは来てもいいです。でも、それより北には来ないでください。その代わり、張作霖を武装解除させますから」という取引だったのです。田中義一がやろうとしたのはここです。「北京までは来てOK。万里の長城から向こうはあなた方の好きなようにやってOKです」と。

そして「張作霖を軍事武装解除させるから、満州は日本が自由にさせてくれ」と。蒋介石はこれを受け入れたのです。

日本史の教科書で出てくる満州での重大事件、張作霖爆殺事件ですが、張作霖はここで田中義一の提案を受け入れていたのです。河本大作大佐が北伐に追われて北京から、奉天の満鉄線とクロスする地点まで引き上げてきた張作霖を爆殺したのはみんな知っている話ですが、なぜ河本大佐は張作霖を爆殺したのか?

この本を読んでいると「張作霖が言うことを聞かなくなったから殺した」と思うかもしれませんが、違うのです。張作霖が言うことを聞かなくなってきていたのは事実ですが、河本大佐がそこで殺したのは、田中義一外交が成功することを妨害したかったからです。

張作霖が気に食わないから爆殺したのではないのです。先ほどのアジア・モンロー主義と対米協調路線の二つの政治の流れの対立の中で、傍流に甘んじているやつが、日の目を見そうだから、むかつくから足を引っ張っただけなのです。これは第一章の内容を理解していると、田中義一路線を潰そうとした、東京での争いだということがわかります。

河本大佐の試みは準備不足のため失敗に終わりました。しかし、それは日本が現地での支柱を自ら捨てたことを意味しました。その通りです。張作霖の後を継いだ張学良は、1928年末に蒋介石の国民政府と連携し、反日的姿勢を明確にしました。

中国の情勢は、東三省の分離独立ではなく、それとは正反対の全中国の統一に向かって決定的に動き始めました。そして、中国の国権回復の要求は一段と強まったのです。

満蒙生命線論と石原莞爾の策謀

この後、張学良と蒋介石は資金を融通し合って、満鉄と並行する鉄道を敷設し始めます。中国は東三省で日本の新鉄道の建設を拒否する一方、自国鉄道の建設を推進し、運賃を値下げし、貨客の誘致に努めました。1928年、東北交通委員会が発足し、連山湾の埠頭を起点とする3大幹線と満鉄の並行線計画を立て、30年7月にはオランダの施工会社により厚路頭の施工工事に着手しました。

そりゃ、関東軍も切れますよね。

満蒙特殊権益と南満州支配が日本にとってどれほど切実な意味を持っていようとも、それは中国に対する侵略と抑圧の産物であった。これに対して中国が主権回復・国権回収を要求したのは、中国の歴史的発展の必然であり、かつて日本の不平等条約改正の要求がそうであったように、中国の当然かつ正当な行為であった。

その通りですよね。

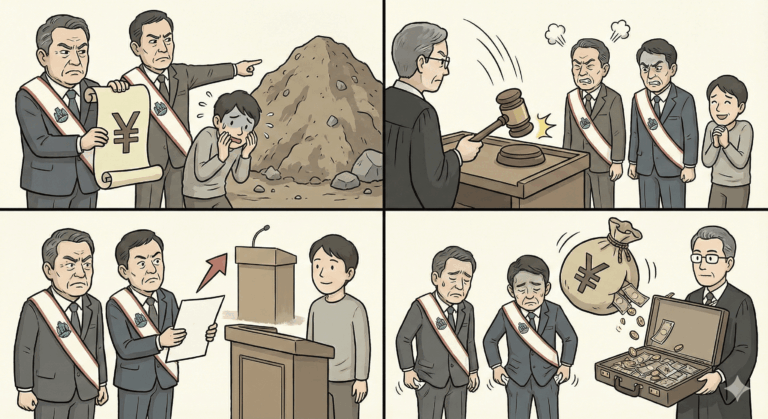

主権尊重、民族平等の原理からすれば、日本の満州蒙古特殊権益は放棄されるべきであり、南満州の支配は解消されるべきでした。石橋湛山はそのように主張していましたが、それにも関わらず日本が中国の要求に譲らなかったとすれば、それは日本の帝国主義的なエゴイズムに他なりません。松岡洋右の「満蒙生命線論」はこの国家エゴイズムの露骨な表現であり、その幣原外交批判は対米協調路線に対するアジア・モンロー主義的路線からの挑戦でした。

日本の国家エゴイズムを貫徹する徹底した方策を具体的に構想したのは、1928年10月に関東軍作戦主任参謀に就任した石原莞爾でした。石原は、世界最終戦争論などを言い出しました。

対外的第一の目標は満蒙問題を解決することにあり、満蒙問題はこれが我が領土となることによってはじめて解決する。

さらに石原はその具体的方策について、こう述べています。

ここが重要です。国家の状況、これを望みがたき場合にも、もし軍部にして団結し、戦争計画の対綱を立てうるにおいては、暴略により機会を作成し、軍部主導となり国家を強引することは、必ずしも困難にあらず。

この路線に基づき、河本大作大佐の張作霖爆殺事件が東京での争いでしかなかったように、石原莞爾が考えていたのは、もしアジア・モンロー主義でいこうとする軍部の言うことを政治の側が聞かなかったら、**「暴略で戦争を勝手に始めればいい」**ということでした。この段階で、もう彼はそう公言していたのです。

そして、この延長で起こったのが柳条湖事件です。柳条湖で満州鉄道が爆破された。中国人によって爆破されたという言いがかり、すなわち暴略によって満州事変がスタートします。

第3章 戦線の拡大

実は、関東軍が石原莞爾のせいで暴発するのではないかということは東京にも伝わっていました。大本営は関東軍に1年間の忍耐を求めるという方針を決定しました。これに対して関東軍の板垣征四郎は、暴略により軍事行動を9月下旬に起こすことを計画しました。

関東軍の暴走は分かっていたので、9月15日、幣原喜重郎外相は奉天総領事から「関東軍が近く軍事行動を起こす形勢がある」という機密を受け取り、南次郎陸軍大臣に対して強く抗議しました。軍中央は関東軍を抑制するため、参謀本部第一部長の建川美次少将を満州に派遣しました。

しかし、この報に接した板垣と石原は予定を繰り上げ、9月18日午後10時20分頃、中華民国奉天から東北へ約7.5kmの柳条湖の満鉄線上で爆薬を爆発させ、これを口実に近くの東北辺防軍の北大営を攻撃するという暴略を決行しました。完全に暴略でやっているのです。

奉天で待機していた本庄繁司令官は、本庄茂の署名で独立歩兵第2大隊、つまり第2次団の歩兵第29連隊に奉天攻撃を命令しました。奉天にすでに到達していた建川第一部長は、これを制止しようとはしませんでした。

奉天の日本領事館には午後10時40分、関東軍の特務機関から「中国軍が満鉄線を爆破したので軍が出動中」という連絡が入りました。森島守人領事が特務機関に駆けつけ、外交交渉で平和解決を訴えると、板垣は「すでに統帥権の発動を見たのに、総領事は統帥権を侵犯し干渉せんとするのか」と恫喝し、特務機関員の花谷正少佐は軍刀を引き抜いて領事を威嚇しました。

これは内乱です。しかも、侵略している先で勝手に内乱を起こしているのです。

この連絡が翌日の9月19日午前2時、東京に入り、軍首脳は慌てました。7時には陸軍省に杉山参謀次長、二宮今村作戦課長ら大本営の面々が集まり、対策を協議しました。冒頭で杉山参謀次長が「関東軍の今回の行動は全部主導のことなり」と発言し、一同これに同意。兵力増加について意見が一致し、軍部は出先機関の反乱を容認してしまったのです。

石原莞爾は、満州事変で関東軍だけでは兵力が足りないため、朝鮮に駐留している部隊が国境を越えて満州に援軍を送ってくれることを期待していました。東京に満州事変の一報が入り、陸軍の首脳は「まあ、関東軍がやったことだから仕方ないか」と一致した直後の午前8時30分、朝鮮軍司令官の林銑十郎中将から「飛行第2中隊を関東軍に増援した。また、平壌の第39旅団を奉天方面に出動させる準備中である」との報告が入りました。

これで東京は驚きます。

軍は、そもそもの任務が満鉄の保護でした。満鉄が爆破されたからと言って軍を出動させるのは分かりますが、朝鮮軍は朝鮮の防衛が任務であって、国境を越えて中国領内に出るには、手続き上、閣議了承と奉勅命令が必要でした。

陸軍首脳は、「関東軍がやるのは仕方ない」と東京で了承した瞬間に、朝鮮軍から「満州に行きたいけど大丈夫ですか?」と言われて、「何!?」となったわけです。陸軍首脳は一見の素知らぬ顔をすることを恐れて、林銑十郎に行動を見合わせるように言い、閣議の了承を取り付けようとしました。

しかし、もう勝手に林銑十郎は軍隊を動かしていました。若槻礼次郎内閣の緊急閣議は午前10時に開かれました。南陸軍大臣が状況を説明しましたが、幣原外相は事件が関東軍によって計画的に引き起こされたことを示すような外務省の電文を朗読しました。このため、南陸軍大臣は朝鮮軍からの増援の必要を定義する勇気を失いました。閣議は「事態を現在以上に拡大させないように努めること」を決定しました。

陸軍省に戻った南陸軍大臣は、午後2時の参謀会議で政府の不拡大方針に同意したと述べ、参謀総長も事件の早期収拾と旧態復帰の考えで、本庄軍司令官にその旨を打電しました。

ここで大事なのは、この時点で若槻内閣は軍部に勝っていたことです。

朝鮮軍司令官の独断的処置については、厳しく糾弾し、事情を審議すべき旨を天皇陛下に上奏しました。

つまり、石原莞爾らのアジア・モンロー主義路線がクーデターを起こしたのですが、まともな大人たちが、この午後3時までのタイミングでそのクーデターを抑えつけていたのです。政府も若槻内閣も軍部を抑え、林銑十郎に「朝鮮から出るな」と言っていました。

政府の不拡大方針によって、朝鮮軍からの増援部隊が足止めされたことは、関東軍にとっては都合の悪いことでした。監守の占領を達成するためには、関東軍の兵力だけでは不足しており、兵力増援が不可欠でした。そこで関東軍参謀は、新たな暴略を考えます。

特務機関の工作により、9月20日、吉林に不穏な状態を作り出し、21日午前3時、居留民保護を理由として第2師団主力を吉林に進行させ、満鉄沿線をわざと軍事的な空白としました。この状況を見た林銑十郎朝鮮軍司令官は、新義州で待機中であった混成第39旅団を独断で同日午後1時に出動させ、奉天に向かわせたのです。

この報に接した金谷参謀総長は「この是非につき、よく深く真層熟慮する」旨を上奏しました。独断出兵を巡って金谷は動揺しており、翌22日の閣議で朝鮮軍の出動が承認されなかった場合には、陸軍大臣と参謀総長は辞職することも辞さないと準備をしました。

ここで「腹を切る」ともう無理です。「腹を切ります」と軍部が潔いところを見せたので、若槻礼次郎が引き下がるのです。しかし、今村均作戦課長や東條英機編制動員課長らは「政府とは軍部はあくまでも戦うべきです」と軍部内を説得し、22日の軍首脳会談は閣議前の了解工作に奔走しました。杉山参謀次長は若槻内閣総理大臣から「出たものは仕方がなきにあらずや」という言質を取ることに成功してしまいます。

こんなことを若槻礼次郎が言ってしまったので、この日の午前の閣議では、朝鮮軍の独断について閣僚全員が賛成とも反対とも言えない状態になってしまいました。すでに出動してしまったという事実を認め、追認してしまうのです。若槻がこれを上奏し、天皇陛下に上奏するのです。午後には金谷が朝鮮軍多北団について、追認を願いました。

日本の「ポイント・オブ・ノーリターン」

ここが、私は日本の歴史の**「ポイント・オブ・ノーリターン」**だと思います。

若槻と金谷参謀総長が昭和天皇の前に出て、「朝鮮軍が出てしまったのですが、どうしましょう?」と話を持ってきた時に、昭和天皇の言葉は**「この度は已む方なきも、将来十分注意せよ」**でした。

認めてしまったのです。

ここでもし昭和天皇が「おかしい」と、こんな軍令違反で勅命令もないのにも関わらず、軍隊を動かした司令官は死刑だと陸軍法に書いてあるのだから、陸軍法に照らし合わせて林銑十郎をすぐ逮捕して死刑にしろ」と言っていたら、ここから先の戦争はなかったかもしれません。

もし不拡大方針を貫徹しようとするのであれば、朝鮮軍の独断出兵は逆に絶好の材料になるはずでした。しかし、政府は既成事実と軍部の強固な態度に圧倒され、昭和天皇もそれを追認し、軍隊の軍規違反を黙認し、不拡大方針は瓦解をきたしました。

石原莞爾の「暴略により機会を作成し、軍部主導となり国家を強引する」という方策は見事に成功したのです。

第4章 上海事変と満州国

この後、石原莞爾はむちゃくちゃなことをします。満州事変がパリ不戦条約違反になるかというと、そんな国際的な世論の反発は受けませんでした。すぐにリットン調査団を出そうかという話にもならなかったのです。

しかし、国民政府は国際連盟に頼って事件を解決しようとし、9月21日に連盟に提訴しました。しかし、国際連盟は日本に友好的であり、30日の理事会で事件不拡大に関する決議が成立しましたが、日本軍の撤退については、日本政府の不拡大方針を信用して期限を定めませんでした。加えて、世界大恐慌の渦中にあって、列強にとっては極東での小さな小競り合いよりも、イギリスの金本位制離脱の方が関心の的でした。

タイミングが良かったのです。「まあ、なんかよく分からないけど、なんか東の方で喧嘩しているんだろう。そんなことよりロンドンの株がどうなるかの方が心配だ」と国際社会が言っている時に小競り合いをやっていたので、放っておいてくれたのです。

しかし、石原莞爾はこの後、錦州を爆撃します。

ここまでは友好的だったのですが、10月8日、石原莞爾参謀も参加して、張学良が政府を設置した錦州を爆撃しました。この爆撃は日本政府の不拡大方針に全く反していました。しかも、錦州が満鉄沿線から遠く離れ、イギリスの権益に属する沿線にあったことと、第一次世界大戦以来最初の都市爆撃であったことによって、世界に衝撃を与えてしまいました。

国際連盟の雰囲気も錦州爆撃によって一変し、10月24日の理事会では「日本は直ちに撤退を開始し、11月16日までに完了させる」という決議案が、日本のみの反対で13対1の採決となってしまいました。規約で全会一致が必要であったため、決議案は法的には不成立に終わったものの、日本が国際社会で政治的に完敗し、孤立したことは明らかでした。

石原莞爾はこの時に自分の副官に言っています。ここには紹介されていませんが、石原莞爾自身が爆撃に加わっているのです。「大佐、なぜ爆撃するのですか?」と聞かれ、「これは錦州に爆撃しているのではない。国際連盟に爆撃しているのだ」と言っています。

彼は、意図的に国際秩序を乱そうとしたのです。

なぜそこまで?と思うでしょう。アジア・モンロー主義を日本の主流にしなければいけないから、明確に若槻礼次郎内閣を倒そうとしていたのです。関東軍は、対米協調路線を東京から構築して、東京をアジア・モンロー主義にするためには、出先の満州で暴れまくって、対米協調路線が失敗するという実績を作ることが石原莞爾の目的だったのです。

この後、清朝最後の皇帝である溥儀を引っ張り出して、天津で暴動を起こして、溥儀を引っ張り出してくるというのは、ご存知の通りです。

国際連盟はリットン調査団を出すことを決めましたが、リットン調査団が来る前に関東軍は「既成事実を作る」と言って、満州国建設に走るわけです。

リットン調査団がヨーロッパから船に乗って日本に到着する間に、溥儀を引っ張り出して満州国を作り、既成事実を作るわけです。

この結果、軍は満州に兵力を増強します。そして、その次に内閣総理大臣に就任するのが犬養毅です。この時に陸軍大臣になったのは荒木貞夫でした。

参謀総長に閑院宮載仁親王を、副に自分の盟友の真崎甚三郎を入れました。参謀本部と陸軍大臣が同じ派閥で占められたのです。犬養は政友会なので、軍部に融和的です。犬養は、あの後に五・一五事件で死んでいるから、なんか変に思われがちですが、軍部融和的なのです。荒木が陸軍大臣なので、関東軍の言うことを聞いて内地から兵力を増強します。

張学良も、中国の中での内乱で蒋介石がぐちゃぐちゃになってきたので、対日抗戦を諦めます。蒋介石が国内でクーデターのようなものにあって一度後退し、後ろ盾をなくした張学良は「もう無理だ」となって、日本に対する抵抗を諦め撤退します。撤退して関東軍が錦州に見事入場します。

ここからまだ半年しか経っていません。3ヶ月しか経っていないのに、1932年1月8日、**「関東軍の果敢迅速の行動を全面的に賛賞し、朕深くその忠烈を嘉す」**とする昭和天皇の勅語が発せられました。

関東軍の暴略と独断の累積の上に展開された軍事行動は、ここに不可侵の承認を与えられました。関東軍への勅語は、対米協調路線とアジア・モンロー主義路線の抗争における、後者の完全なる勝利を象徴したのです。柳条湖事件は、日本が対米協調路線からアジア・モンロー主義路線へと進路を変える転換点となりました。

しかし、同時にこれに対してアメリカが初めて反応します。アメリカのスティムソン国務長官は、満州の事態に関して、「九カ国条約、パリ不戦条約に違反してなされる一切の事態を承認する意思のないこと」を日中両政府に通告しました。

アジア・モンロー主義的路線の東京での勝利の代償は、日米冷戦のスタートだったのです。

上海事変と軍部主導の時代

この後、上海事変が始まります。

蒋介石と張学良は、それぞれ中国の国内政治の都合によって対日抗戦を諦めざるを得なくなるのですが、それを「生ぬるい」という中国人も出てきます。それは当然ですよね。そこで今度は、中国に駐留している日本軍の部隊の中に、関東軍のやり方に影響を受けた若手将校たちが「俺たちも関東軍と同じように暴略を起こして、中国本土の中で事変を起こせばいいじゃないか」と考えるようになります。

1932年1月18日、山妙法寺の僧侶5人が托鉢しながら租界の外れにある三友実業コンスというタオル工場の前にさしかかったところ、数十人の中国人に襲われて重軽傷を負い、うち1人は24日に死亡しました。これに対して日本人居留民30人は武装して20日に三友実業コンスを襲撃し、中国側と双方に死傷者が出ました。

この二つの事件は、前年10月に板垣関東軍参謀から「満州を独立させるため、上海で事を起こして列強の注意をそらしてほしい」という依頼を受けて、上海駐在武官補佐官の田中隆吉少佐が仕組んだ暴略によるものでした。

また暴略で、上海にも軍隊を出さざるを得なくなります。

上海は中国最大の貿易港で、列強の中国支配の拠点であり、列強の権益が集中していました。列強は、その上海で日本が戦争を起こしたことに、満州の場合よりも一段と強く反発しました。2月2日、イギリス、アメリカ、フランスの三国駐日大使は揃って日本に戦闘停止を申し入れ、国際連盟理事会の日本に対する空気の極端な悪化は明白となりました。日本に対する風当たりはますます強くなっていきます。

もうこんな冒険はやってられない。列強からの圧力と国際的孤立は、対米依存という日本の現実から言って到底無視しえないものでした。賢い人は賢かったのです。高橋是清大蔵大臣は、2月中旬の秘書に対して、「出兵がもとで結局戦争にでもなるという場合、クレジットを阻止されたら全く手も足も出ない。そればかりか、列国から孤立すれば、せっかくここまで仕上げてきた満蒙まですべて失ってしまう結果に陥ってしまうではないか。日本の財政も来年の3月限りで到底続きません」と述べています。

そうでしょう。結局ここで、上海から日本はボコボコに負けるのです。

犬養は政友会なので、軍部に融和的ですが、これ以上中国と戦争していてもお金にならないと考え、蒋介石に代わって一時政権についた広東派の人と、自分の腹心である矢野長友を1931年に密かに中国に送って交渉させました。しかし、現地にいる内閣書記官の森正樹や軍部の妨害によって、この交渉は失敗するのです。

そして、関東軍に押し切られて満州国が樹立されます。溥儀は、自分は清朝を日本軍が復活させてくれると思ったから北京に帰れると思ったのに、満州に連れて行かれたから「なんでだ」と怒ったらしいのですが、板垣に「うるさい!」と怒鳴られて納得した、という話ですね。

もちろん、アジア・モンロー主義路線から対米協調路線に対する挑戦は、外交上の政策だけではありませんでした。もう一つの「二面性」の矛盾、つまり「軍と政党」の矛盾も解消しようと、軍は「政党が邪魔だ」ということになってくるわけです。

10月、そのアジア・モンロー主義側からの、政党側の駆逐という動きが流れてきました。

10月後、桜会は消滅し、軍の青年将校らは革新派のホープ荒木貞夫中将の陸軍大臣就任に期待して直接行動から一時離れましたが、民間右翼の井上日召一派と海軍急進派の青年将校らは国家改造のためにテロに固執し続けます。たまたま上海事変が発生し、海軍側メンバーが出世したため、井上日召グループが蜂起しました。

西園寺公望、犬養毅、若槻礼次郎を始め、政財界の4人13名の暗殺計画が決定され、2月9日には小沼正が井上準之助を、3月5日には菱沼五郎が三井の社長の団琢磨を愛知で射殺しました。

井上日召は自首しましたが、一人一殺の決名団の存在は政界に大きな衝撃を与えました。そして、橘孝三郎が指導する愛郷塾塾生7名と海軍の急進派の青年将校が決名団の4人とともに、5月15日、蜂起しました。三上卓中尉の第1組は首相官邸を襲撃し、「話せば分かる」と言った犬養毅を殺害します。日銀に手榴弾を投げ込む。これが、いわゆる五・一五事件ですね。

このクーデターは犬養を殺害しただけに終わったのですが、しかし事件が及ぼした影響は絶大でした。犬養内閣は若槻礼次郎内閣よりも満州事変について軍部に一段と協力的でしたが、その犬養でさえ、事変の展開と共に台頭してきた軍部急進派の議会政治否定の動きには強く反対しました。議会政治擁護に尽力していたから、その犬養でも軍部からは「目障り」になったのです。

海軍に先を越されたので、陸軍も何かやらないといけない。西園寺は次の内閣総理大臣を選ばなければならなくなり、「陸軍が跳ね上がりそうだ」ということで、元朝鮮総督の海軍大将、斎藤実を後継首相に押し立て、陸海軍の融和と挙国一致内閣が生まれるのです。

これで1924年以来の政党内閣は、わずか8年の歴史で幕を閉じました。

第1章で説明した、外交・軍事上の対米協調路線は満州事変によって駆逐され、五・一五事件によって政党政権が駆逐された結果、完全に内政・外交の両面で対米協調路線がアジア・モンロー主義路線に負け、ここで完全に軍部に日本の政治が飲み込まれたのです。

わずか1年弱の間に、です。

第5章 排外主義と軍国主義

第5章は、この間の日本の市民世論がどうなったかについてです。

普通、最初の頃は、市民世論は「まあ、軍部も無茶なことをやっているよな」というものでした。しかし、石原莞爾の作戦が成功します。

満州事変の当初は、国際世論は「まあ、極東の揉め事だろう。構ってられるか」という態度でした。満州事変の当初も、日本の市民は「また軍隊が余計なことをしやがって」ぐらいに思っていましたが、石原莞爾が錦州を爆撃して、10月24日の国際連盟の理事会で日本が非難されます。「何てことをしているんだ」と。

それをきっかけに、「国難到来」の強烈な危機感が民衆を捉え、中国および国際連盟に対する敵愾心と日本軍兵士への感謝・激励とが、一斉に噴出しました。排外主義的、軍国主義的風潮は著しい高まりを見せたのです。

全国各地では、国際連盟の決議で日本の撤兵期限とされた11月16日に向けて、大小規模の集会が開催され、「満蒙権益擁護」「国際連盟反対」「支那懲罰」「在郷軍人感謝」などの決議を行って気勢を上げました。

民衆の危機感の高まりは、さらに日本軍への献身の願望となり、血書や血染めの日の丸を差し出す者が続出し、従軍志願、特に女性の特殊看護婦志願が殺到しすぎて、自殺者まで現れました。

軍部はこれを捉え、国民世論を軍部の味方につけるために、国防思想普及運動を始めました。満州事変が開始されると、全国でキャンペーンを展開しました。国防思想普及講演会は、1931年10月23日までに全国で1,866回開催され、165万4,000人の聴衆を動員しました。軍部や在郷軍人は、一般の講演会集会にも将校を講師として派遣し、軍部の主張を広めました。名古屋の大会の例では、80の集会のうち70の集会に1名から数名の陸軍将校が講師として登壇しました。

そして、これを「商売のチャンス」だと捉えたのが朝日新聞と毎日新聞です。大阪毎日、東京日日、大阪朝日、東京朝日の四大紙以下、マスコミは柳条湖事件について軍部の虚偽の発表を鵜呑みにして報道したのを始め、事変の拡大と共にそれを正当化し、日本軍の奮戦勝利を称え、中国や国際連盟を敵視・憎悪するニュースや言論を溢れさせました。いわゆる「インプレ稼ぎ」です。

そのメディアの報道と、周りの人々の興奮に引きずられ、ほとんどの国民は「満州事変は中国軍による満鉄爆破と日本軍攻撃によって引き起こされた」と信じ込まされました。1945年8月15日の敗戦後になってようやく真相を知ったのです。関東軍参謀の暴略は、単に満州国建国の口実を作っただけでなく、マスコミを媒体として国民的な誤認を作り出したという意味で、完全に成功しました。

このような観念のもとでは、日本が中国を侵略しているという認識は全く成立せず、反対に「芋袋」の記述、子供が作った「芋袋」の記述を借りれば、「品の悪い兵隊は日本人を州から追い出そうとしてひどい目に合わせるとは何という乱暴な人たちでしょう。この大切な満州を大和魂で固まった強い強い兵隊さん、どうぞしっかり守ってください」(大津の小学5年生男子)という、転倒した認識と願望が生まれたのです。

1930年からの極めて深刻な不況と生活難から脱出したいという実利的な要望とも相まって、人々は興奮状態で戦争に加担していくようになります。

ここで、この本が公平なのは、社会党がその流れに乗ったことをきちんと書いていることです。当時、この流れと戦ったのは共産党だけでした。そして忘れてはならないのが、石橋湛山です。石橋は、「中国の国民意識の覚醒と統一国家建設の要求を力で屈服させることは不可能であり、また許されることではなく、日本は中国のこの動きをまっすぐに認識し、潔く要求を受け入れるべきだろう」と主張しました。そして、経済的にも放棄した方が得策だということを数字で明らかにしました。

石橋の論法は、求心的な自由主義・非帝国主義の立場が歴史の対局を洞察し、日本の国家的エゴイズムの愚かさと誤りを鋭く批判するものでした。しかし、熱狂的な満州ブームが起こると、彼が主筆を務める『東洋経済新報』もこれを無視できず、ついに1932年3月には満州における事態を容認するに追い込まれました。

まとめ

15年戦争の第5章まで読み進めました。

始める前から負けている戦争だということが分かったでしょう。なぜアメリカと戦争をして負けると分かっているのに戦ったのか、ではないのです。これはまだまだ序章です。盧溝橋事件はまだ起こっていませんし、真珠湾攻撃もまだ10年近く先の話です。二・二六事件もまだ起こっていません。15年戦争のうちの1年しか経っていませんが、この有様です。勝てるわけがありません。

そして、この1930年から31年にかけての日本の流れというのは、今の日本にも、インプレ稼ぎのメディア、インプレ稼ぎの素人、インプレ稼ぎの連中、何もかもが「馬鹿が都会の人間には向かってくる」ようなやり方なども含めて、よく見る光景ではないでしょうか。

本日は1章から5章までを読みました。明日は6章から10章までを読みます。また明日、多分朝は配信できませんが、夜にお会いしましょう。さようなら。もうしんどいです。