『教育と愛国』が見抜いた、この国の恐ろしいシステム。 ── 私たちはいつの間にか、「新しい戦前」に立たされている

注 あくまで、私が日頃感じていることのつぶやきで、映画評ではありません

教科書の記述が変わる時、社会の空気も変わる。 MBSドキュメンタリー映画『教育と愛国』は、政治が教育に介入する現場を克明に描きました。しかし、その奥にあるのはもっと根深い闇です。

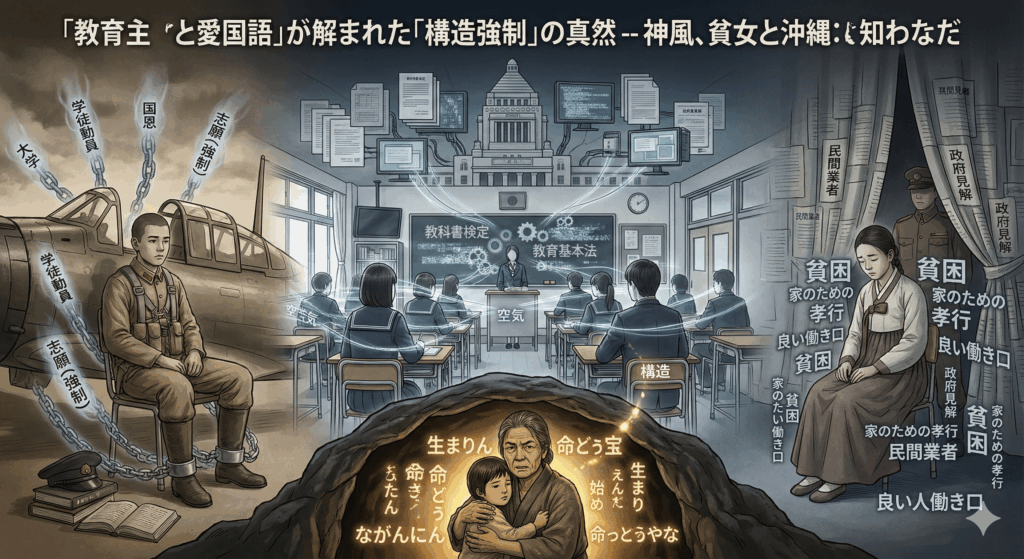

エリート学生ほど逃げられなかった特攻の「恩義」。貧困と家族愛を利用された慰安婦の「孝行」。 国は直接手を下さず、教育と空気によって国民を追い詰める──。 原発や公害問題にも通じる、日本特有の「無責任と強制の構造」を、一本の映画から紐解きます。

【映画評】『教育と愛国』が見抜いた「構造的な強制」の正体

── 特攻、慰安婦、そして沖縄。私たちがいつの間にか立たされている場所

先日、映画『教育と愛国』(斉加尚代監督/MBSドキュメンタリー)の上映会に参加しました。映画の公式ホームページは以下です

https://www.mbs.jp/kyoiku-aikoku/

この映画は、2006年の教育基本法改正以降、教科書検定や教育現場にいかなる政治的圧力が加えられてきたかを追ったドキュメンタリーです。

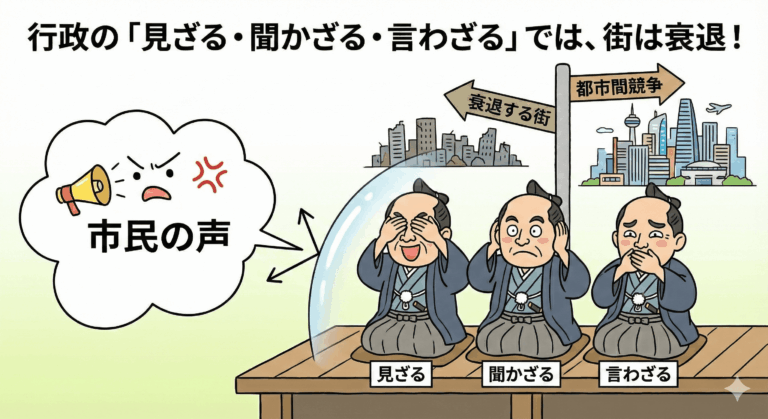

「新しい歴史教科書をつくる会」とその分裂、第一次安倍政権での教育基本法改正、そして第二次政権下での「政府見解」の絶対化。映画は、教育が「新しい戦前」へと舵を切るスイッチが、どこで押されたのかを克明に描いています。奇しくも2006年は、大正時代からちょうど100年後。歴史の韻を踏むように、私たちは再び危うい道に入り込んでいるのではないか──。

映画の背骨である教科書問題の奥に、私はもっと恐ろしい「教育というシステムの正体」を見ました。以下、映画を観て私が想起したこと、そして現代に通じる「構造的な強制」について、個人的な論考を記します。

- アメリカ軍が見抜いていた「日本教育」のあやうさ

映画の冒頭、非常に示唆に富む映像が流れます。太平洋戦争開戦前後にアメリカが国民向けに制作したプロパガンダ映画の一節です。 そこでアメリカは、日本の授業風景を映し出しながら、こう解説していました。

「日本は教育によって、こどもたちを極めて従順で、上の命令に逆らわない、優秀な兵士として育て上げている」

日本軍の強さの根源は「教育」にある。アメリカはそう見抜いていました。 教育とは知識を与えるだけでなく、システムに従順な人間を作り出すための「催眠術」のような装置になり得る。この短いカットは、今の日本のYouTubeなどで探してでも、もう一度見直したいと思うほど強烈なメッセージを放っていました。

- 特攻隊に見る「恩義」という名の強制

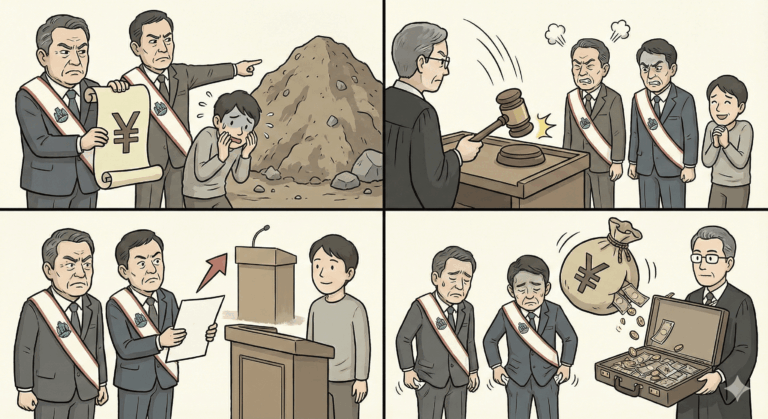

映画の中で描かれる歴史認識問題を観ながら、私は最近の調査報道でも話題になっている「特攻隊」のことを考えました。特攻は「志願」だったのか、「強制」だったのか。 私は、これは「構造的な強制」であったと考えます。

戦局が悪化した末期、学徒動員された大学生たちは、当時ごく一部のエリートでした。 彼らは入学時より「お前たちの学費は国が出している。それは国家の繁栄のためだ」と叩き込まれています。昭和30年代生まれの私でさえ、大学時代には似たような言葉を耳にし、素直に「国のために学ばねば」と思ったものです。戦時中の学生なら尚更でしょう。

彼らは「志願(丸)」か「否(バツ)」かの書類を渡されます。しかし、高等教育を受け、国への正義を感じている彼らに、果たして「バツ」をつける自由はあったのでしょうか。 教育を受ければ受けるほど、使命感を与えられ、断れない状況に追い込まれる。「志願」という形をとりながら、心理的には逃げ場のない「強制」。それを完遂させたのは、まさしく教育の力です

- 慰安婦問題と「儒教的価値観」の悲劇

この「構造的な強制」の構図は、映画のテーマの一つである慰安婦問題にも通底します。 「軍による直接的な連行(狭義の強制性)があったかどうか」ばかりが議論されますが、当時の社会背景を見れば、本質はそこではありません。

当時、日本の農村は疲弊し、重税に苦しむ農家は娘を身売りせざるを得ませんでした。 そして朝鮮半島は、日本以上に「儒教的価値観(父母・家を尊ぶ)」が強い社会です。 「良い働き口がある」と騙され、あるいは地域の顔役・業者に連れて行かれた少女たち。彼女たちの背中を押したのは、貧困と、「家族を助けたい」という儒教的な孝行心だったはずです。 今の感覚なら「嫌だ」と言えることでも、当時の教育と社会通念の中では、家のために身を沈めるしかなかった。これもまた、抗えない「構造的な強制」です。

- 「国は手を汚さない」という無責任の系譜

特攻隊も慰安婦問題も、共通しているのは「国が直接手を下さない」という卑怯なシステムです。

慰安婦の募集・管理は民間の業者が行う。特攻は本人の志願という形をとる。 政府は「国策」としてそれを煽り、システムを作り上げますが、いざ問題になれば「民間がやったこと」「軍は直接関与していない」と逃げを打つ。 これは現代の「公害問題」や「原発事故」と全く同じ構図です。国策として民間を煽り、失敗すれば民間の責任にする。国はせいぜい「償い金」を出すだけで、責任主体にはならない。

そして厄介なのは、関わった政治家や官僚たちが「悪意を持ってやったわけではない」「国のために良かれと思ってやった」と信じていることです。 映画に登場する政治家たち(安倍元首相やその周辺)も、おそらく本気で「国のため」を思っているのでしょう。しかし、その無自覚な「善意」が、結果として個人の尊厳を踏みにじるシステムを強化しているのです。

- 「無学」であることの強さ ── 沖縄のエピソード

映画の中で、強烈な皮肉として描かれたエピソードがありました。沖縄戦の「集団自決」の話です。

ある村で、村の指導者(知識人)が「天皇陛下万歳」と叫んで自決を図り、多くの村人がそれに続こうとしました。教育を受け、国への忠誠を叩き込まれた人たちほど、死を選んでしまったのです。 その時、それを止めたのは、いわゆる「学のない」お母さんでした。

彼女は、当時スパイとみなされるため禁じられていた「沖縄の方言」で、突然こう叫んだそうです。 「死ぬなんていつでもできる。今は生きよう」 どんなに恥をかいても、生きていなきゃしょうがないという意味だと思います。

教育による「国家の呪縛」にかかっていなかったからこそ、彼女は国のためではなく、こどもと自分の命を守るという、人間として当たり前の判断ができたのです。 なまじ教育を受けた者が命を落とし、教育を受けなかった者が命を繋いだ。この事実は、私たちに「教育とは何か」を深く問いかけます。

結びに ── ジキルとハイドのような国家の下で

映画『教育と愛国』は、教科書問題という入り口から、私たちが無自覚に受け入れている「空気」の正体を暴き出しています。 政治権力には、ジキルとハイドのような二面性があります。「個人の尊重」を表向きに謳いながら、裏側では教育を通じて巧妙に「断れない従順な国民」を作り出そうとする。

2006年のスイッチから約20年。私たちは今、どの地点にいるのでしょうか。 教科書の問題は、決して教室の中だけの話ではありません。特攻隊や慰安婦問題、そして原発問題にまで通じる、この国の根深い「無責任と強制の構造」そのものなのです。

教育関係者はもちろん、一市民として、今の社会に違和感を持つすべての方に観ていただきたい映画です。

江口圭一「十五年戦争小史」 【敗戦への序曲】「たった1年」で国を破滅に導いた大日本帝国の致命的な矛盾と暴走 軍事大国ニッポンを蝕んだ経済依存と「暴略」の連鎖〜

【敗戦への序曲】「たった1年」で国を破滅に導いた大日本帝国の致命的な矛盾と暴走 軍事大国ニッポンを蝕んだ経済依存と「暴略」の連鎖〜

太平洋戦争開戦前後にアメリカで制作された、日本の教育や国民性をテーマとした代表的なプロパガンダ映画には、以下の作品があります。

- 『我らの敵、日本』(Our Enemy — The Japanese, 1943年)

https://www.youtube.com/watch?v=yXBi3JVpjt0

アメリカ海軍と戦時情報局(OWI)によって制作された短編映画です。

- 教育に関する描写: 日本の教育システムを「個人の思考を奪い、天皇への絶対的な忠誠心を植え付けるための洗脳装置」として描いています。

- 内容: 日本人を「西洋の論理とは異なる思考を持つ異質な敵」と定義し、幼少期からの教育がいかにして彼らを狂信的な兵士に作り上げるかを解説しています。

- 『汝の敵、日本を知れ』(Know Your Enemy: Japan, 1945年)

名匠フランク・キャプラ監督が率いるチームによって制作された作品です。

- 教育に関する描写: 日本の歴史や神道教育を引用し、日本人がいかにして「自分たちは神の末裔であり、世界を統治する運命にある」と信じ込まされているかを強調しています。

- 特徴: 膨大な記録映像を編集し、日本の学校教育や軍事訓練が一体化している様子を批判的に描いています。

- 『教育の死』(Education for Death, 1943年)

ウォルト・ディズニー・スタジオが制作した短編アニメーションです(主にドイツのナチス教育を題材としていますが、枢軸国全体の教育批判の一環として知られています)。

- 内容: 罪のない子供が国家の教育プログラムによって、人間性を失った冷酷な兵士へと作り替えられていく過程を風刺的に描いています。

これらの映画は、アメリカ国民に対し「なぜ我々は日本と戦わなければならないのか」という正当性を示し、民主主義とは対照的な日本の全体主義的な教育の危うさを警告する目的で制作されました。

問題の本質そして希望についてはこちらの特集ページをご覧ください。