【コラム】昭和の田植え風景と、農家の女性たちの「ささやかな自由」

~ 濃尾平野のシステムの中で生きた、母たちの物語 ~

前回のコラムでは、濃尾平野における合理的な田植えの労働循環システムについて触れました。今回は、昭和34年(1959年)生まれの私が、実際に肌で感じてきた「原風景としての田植え」について書き留めておきたいと思います。

■ 親戚総出の「手植え」の記憶

私の家は決して広い田んぼを持っていたわけではありません。ですから、人を雇う(日雇いを入れる)ほどの規模ではなく、田植えはもっぱら親戚同士の助け合いで成り立っていました。 私が中学生になる昭和50年頃までは、まだ機械ではなく「手植え」が主流でした。

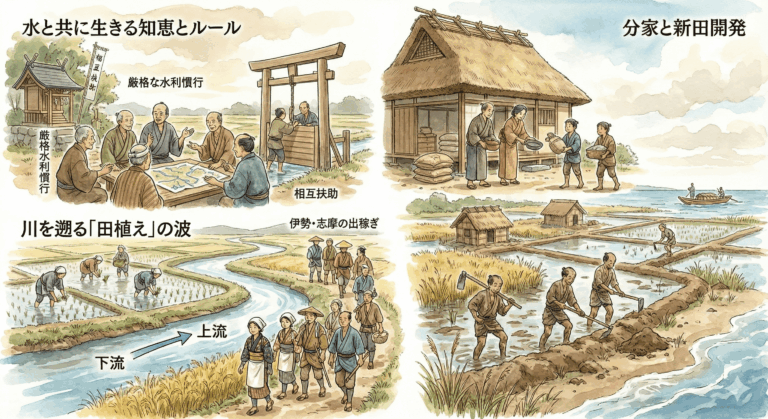

田植えの時期になると、嫁に行った叔母たちが実家である我が家へ手伝いに来てくれます。こどもだった私にとっても、苗の束を運ぶ役割があり、泥んこになりながら大人たちに混ざって働くのは、一種のイベントのような高揚感がありました。 狭い田んぼですから、叔母たちの熟練の手にかかれば2~3日で作業は終わります。当然、私の母もその「お返し(手間返し)」として、叔母たちの嫁ぎ先へ手伝いに行きます。濃尾平野は広いため、地域によって田植えの時期が微妙にずれており、こうした親戚間の労働交換が無理なく成立していたのです。

■ 母たちが求めた「現金」と「解放」

しかし、母たちの働きは「親戚への義理」だけでは終わりませんでした。 自分の家の田植えが一段落すると、母は近所の仲の良いお嫁さんたちと2、3人で連れ立って、田植えの時期が遅い「上流部」の地域へと出稼ぎに行きました。いわゆる「日雇い(ヒヨ)」です。

当時の農家の嫁にとって、自由に使えるお金などほとんどありません。家計の財布の紐は、姑(しゅうとめ)や戸主が握っていた時代です。 そんな中、他所の家の田植えを手伝って得る報酬は、彼女たちにとって数少ない、誰に気兼ねすることもない「自分の稼ぎ」でした。母はそのお金で、普段はなかなか買ってやれないこどもの欲しがる物を買ってくれたりしました。あのお金は、母たちにとっての「ささやかな自由」だったのかもしれません。

■ マルシンハンバーグと農村のリアル

田植えの日は「ハレの日」でもありました。 重労働をねぎらうため、昼食や休憩のおやつ(小昼=こびる)には、普段より良いものが出されます、田植えの日の楽しみの一つでした。

また、母たちにとって外へ手伝いに行くことは、おいしい食事が振る舞われるだけでなく、家の中の厳しい人間関係――特に姑の目――から一時的に解放される、息抜きの時間でもあったようです。

■ 豊かさと不自由さの狭間で

今振り返れば、これらは「地域全体でうまく回っていたシステム」として美しく語られがちです。 確かに、食糧管理法によって米価は安定し、農村経済は維持されていました。しかし、その内実は、村の掟や親戚づきあい、そして今では考えられないほど固定的なジェンダー観(嫁の立場など)に縛られた、極めて窮屈な社会でもありました。

「楽しみでもあったが、逃れられない義務でもあった」。 あの頃の田植え風景には、濃尾平野という豊かな土地の恩恵と、そこで生きる人々の厳格な社会構造が、色濃く映し出されていたように思います。